Multipolarität und globale Arbeitsteilung zum gegenseitigen Nutzen

Von HANS BIERI – Wenn wir die ehemaligen west- und mitteleuropäischen Auswanderungsländer wie etwa Deutschland oder die Schweiz betrachten, so stellt sich die Frage, was sich inzwischen ergeben hat, dass ehemalige Auswanderungsländer mit einer damals halb so grossen Bevölkerungszahl im Vergleich zu heute zu Einwanderungsländern geworden sind?

Um zuerst einmal einen Überblick zu erlangen, was wirtschaftlich überhaupt zu verteilen ist, muss geklärt werden, wovon jede Volksgemeinschaft lebt bzw. womit sie ihre Bedürfnisse decken kann? Seit alters sind dies die verfügbare Naturgrundlage in Form von Ackerböden und erneuerbare wie auch fossile Rohstofflager. Alles, was wir im Wirtschaftsprozess aufnehmen, bewegen und verarbeiten kommt aus dem Boden. Mit unserem Geist und unserer Intelligenz und körperlicher Arbeit betreiben so den wirtschaftlichen Stoffwechsel mit der Naturgrundlage im Kreislauf von Produktion und Konsum.

Ist die Bodengrundlage im Vergleich zur Bevölkerungszahl nicht ergiebig genug, so fördert dies die Auswanderung. Diese erfolgte überwiegend nach Amerika oder nach Russland, wo reichlich Ackerboden verfügbar war.

Will ein Land trotz Bodenknappheit seine Bevölkerungszahl ausreichend ernähren, dann muss es fehlende Lebensmittel importieren und dafür Industrieprodukte oder Dienstleistungen exportieren. Der Tausch zwischen Ländern muss folglich wertmässig ausgeglichen sein. Wie aber bewerten sich die getauschten Güter?

Was unterscheidet Industrie von Landwirtschaft?

Bezüglich Industrie und Landwirtschaft als Teile der ganzen Volkswirtschaft zeigt sich beispielsweise, dass die an die Fläche gebundene Bodenproduktion anderen Produktionsbedingungen unterliegt als die gewissermassen standortunabhängige Industrie. Letztere kann sich arbeitsorganisatorisch viel freier entwickeln als die an den Boden und an zu berücksichtigende Naturprozesse gebundene Landwirtschaft. Die Industrie kann ihre Fabrikationsprozesse rationalisieren, das heisst beispielsweise mit gleichbleibendem Arbeitstaufwand und Stoffdurchsatz den Leistungsertrag steigern. Das kann die mit biologischen Prozessen arbeitende Landwirtschaft nicht gleichermassen. Dies bedeutet, bei steigender Zahl der Industrieprodukte, sich der konstante Arbeits- und Stoffaufwand im Vergleich zur Landwirtschaft im Preis deutlich sinken müssten. In Wirklichkeit liegt der Anteil der Landwirtschaft am BIP jedoch weit unterhalb des Anteils der Beschäftigten. Dabei liegt schon dieser Anteil im Hinblick auf die Bodenverschlechterung durch hilfsstoffbedingte Industrialisierung der Landwirtschaft an sich schon zu tief. Somit liegt der Preis der Lebensmittel ab Feld und Stall weit unterhalb von Waren und Dienstleistungen, die einen viel geringeren Gebrauchswert haben.

Dies zeigt sich dann in einer systematischen Unterbezahlung der Landwirtschaft, was sich rückwirkend wegen zu hohem Rationalisierungsdruck auch nachteilig auf die Naturgrundlage auswirkt. Dazu kommt, dass die Landwirtschaft in Industriestaaten ohne ausgedehnte Agrargebiete in einem höheren Kostenumfeld agieren muss als die Agrarproduktion in grossen, zusammenhängenden und meist noch klimatisch begünstigten Agrargebieten. Dies setzt die Landwirtschaft einem zusätzlichen Kostendruck aus. Mit Grenzschutz und Agrarsubventionen wird teilweise unterstützend eingegriffen, soweit die WTO hier einen Spielraum offenlässt. Das vermag jedoch die global verbreitete Unterbezahlung der Landwirtschaft trotz Subventionen nicht auszugleichen. Bei der Arbeitsteilung zwischen Landwirtschaft und Industrie gelingt es offensichtlich nicht, den Nutzen zwischen den Teilnehmern so zu verteilen, dass jeder für seine Leistung so viel erhält, dass er mit den Einkünften seine Produktionskosten decken kann. Oder mit anderen Worten, dass er die Leistungen anderer, die er für seine Produktion benötigt, ebenfalls aus dem Ertrag seiner Leistung entschädigen kann.

Wie bilden sich wirtschaftliche Werte?

Diese naheliegende gegenseitige Bewertung der Leistungen findet in der wirtschaftlichen Praxis jedoch nicht statt. Aber auch in der Industriewirtschaft selbst wirkt sich der ausgedehnte Rohstofffluss billiger und leicht verfügbarer fossiler Energie nicht ausschliesslich Aufwand und Entropie senkend aus, sondern er fliesst in die ständige Ausweitung der Produktion.

Parallel dazu wachsen aber auch die reinen Geldkapitalvermögen in ihrer Gesamtheit weit über die Tauschwerte der Realwirtschaft hinaus.

Gemäss der Weltbank beträgt der Wert von realen Gütern und Dienstleistungen weltweit 90 Billionen Dollar. Demgegenüber beträgt die Blase der Finanzwirtschaft bereits mehr als 500 Billionen Dollar, die ausserhalb der Realwirtschaft von den Black Rocks und Konsorten im Kreis herumgeschoben und die mit Milliarden von aus dem Nichts ins Finanzsystem gepumpten Dollars durch die Banken und Zentralbanken gemästet werden.

Diese Fehlentwicklungen beruhen auf einer althergebrachten historischen Geldbegriff, der davon ausgeht, dass Geldkapital aus sich heraus, wie ein Samenkorn, Ertrag bringe. Die Gewichtseinheit beruhte im historischen Babylon auf dem Samenkorn. 180 Samenkörner mit einem Gewicht von 8 Gramm entsprachen einer Silbermünze, dem Schekel. Dass das Verleihen von Geld zum Kauf von Samen einen Ertrag/Ernte abwirft, der grösser ist als die Aussaat, leuchtet in der Vorstellungswelt der Geldhändler auf Anhieb ein. Doch liegt hier der folgenschwere Irrtum, auf den Aristoteles in der nikomachischen Ethik hingewiesen hat. Geld kann keine Jungen bekommen. Geld ist nicht dinglich, ist kein «goldenes Kalb», sondern reine Verrechnungsgrösse zum Ausgleich der in der Gesellschaft gegenseitig erbrachten Leistungen. Dass ein Samenkorn ein Mehrfaches an Ertrag abwirft, ist wie die Physiokraten betont haben, eine unentgeltliche Leistung der Natur. Woher soll dann der Gewinn für das vorgeschossene Kapital kommen? Er könnte also nur aus einem Preisabzug stammen, der den Produzenten ausbeutet, ihm also die Wiederholung der Produktion bei gleichbleibenden Standards von Produktion und Reproduktion verhindert, wie das in der römischen Sklavenhaltergesellschaft der Fall war.

Das Zinsverbot durch Christentum und Islam

In der Folge galt mit dem Aufkommen des Christentums und des Islam das Zinsverbot.

Damit hat die christliche europäische Gemeinde des Hochmittelalters eine Art der direkten gegenseitigen Leistungsverrechnung entwickelt, welche das Geld zinslos und somit ausschliesslich zur gegenseitigen Leistungsbewertung und -entschädigung verwendete. Dieses führte im europäischen Mittelalter zur Verbreitung des sogenannten Brakteaten-Geldes, das nicht der Hortung diente, sondern zu gegenseitig geschuldete Leistungsverrechnung der Haushalte im Alltag von Produktion und Konsum. Dieses Geld für den kurzfristigen Gebrauch benutzte in Anlehnung an die werthaltigen Gold- und Silbermünzen lediglich wenig haltbare Metallfolien oder auch Holzschindeln zur Aufzeichnung der erbrachten oder geschuldeten Leistungsbeträge.

Dabei ist das zünftische Bodennutzungsrecht zu erwähnen, welches entgegen dem römischen Recht der Latifundien den Boden als Lehen und als Lebensgrundlage der ganzen Gemeinde zuordnete und in Nutzungsabschnitte für Wohn- und Ökonomie-Teile sowie auf der Flur nach dem Arbeitsmass des «Tagwerkes» parzellierten.

Das Zinsverbot wurde in der Folge seit der Renaissance und dem Aufschwung des Handels immer weniger eingehalten und im 19. Jahrhundert von der Kirche offiziell aufgehoben.

Konkreter Anlass zur Aufhebung des Zinsverbotes war die Einhegung und die Vertreibung der Häusler, Tagelöhner und ‘überzähligen’ Dorfbewohner und damit die Entstehung eines neuen bürgerlichen Bodenrechts vom 16. Jahrhundert in England bis zum 18./19. Jahrhundert auf dem Kontinent. Dabei wurde die Bodenparzelle als bisher ausschliesslicher Nutzungsanspruch neu als dinglicher, veräusserbarer Sachwert dem Eigentümer allein zur Herrschaft zugesprochen ohne die bisherigen Servitute und gemeinwohlorientierten Belastungen zu Gunsten der bisherigen Ansprüche der Gemeinde an den Boden als Existenzsicherung der ganzen Gemeinschaft.

Damit erhielt der Boden für den Eigentümer einen Sachwert, der nun als Sicherheit die Belehnung des Bodens gegen Geldkredite ermöglichte. Damit waren auch die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen für eine grundlegende Neuerung. Wurde der Zins nach dem römischen Recht der Latifundien aus dem Mehrprodukt, was die Natur hervorbringt und was die Niedrighaltung bzw. Ausbeutung der Lebenskosten der Sklaven hergibt, begründet, so wird auf der Basis der neuen Eigentumsordnung der Gewinn (Zins) aus der wirtschaftlichen Mehrleistung (Ertrag minus Kapitalaufwand und Arbeitsleistung) auf vorgeschossenen Geldkapital begründet.

«Locke rechtfertigt diese Eigentumskonzentration, die dem aristotelisch-scholastischen Gerechtigkeitspostulat diametral zuwiderläuft, dadurch, dass die Früchte des Feldes vom Bodenbesitzer verkauft und somit in Geld verwandelt werden können, so dass die Feldfrüchte, die der Besitzer eines großen Landstückes nicht selber verzehren kann, nicht verderben, während er selber ein unverderbliches Gut – das Geld – anhäuft.

Das Geld, von dem hier die Rede ist, ist offensichtlich nicht das Geld, das dem bloßen gegenseitigen Austausch von Überschüssen dient (im Sinne der Oikono miké οικονομικε) [Bedarfswirtschaft], sondern das Geld, mit dem man auch Boden und andere Produktionsmittel kaufen kann (im Sinne der Kapeliké καπελικε) [Erwerbswirtschaft] und das somit den Boden bzw. die anderen Produktionsmittel in einen Geldwert (Kapital) verwandelt, aus dem ein Geldertrag (Gewinn) erzielt wird.

Der Geldwert des Bodens bzw. der Produktionsmittel ist dann der kapitalisierte Geldertrag. Das Vordringen der Geldwirtschaft führt zu einer Umwertung des Eigentums im Sinne der Kapitalisierung desselben und damit zu einer Änderung der Wertgesetze, die ja letztlich auf der Eigentumsordnung aufbauen. Die Folge ist eine Konzentration von Eigentum an nicht vermehrbaren Ressourcen wie dem Boden. … Das Geld beeinflusst somit sowohl die Vertei-lung wie das Wachstum des Sozialprodukts. Dabei ist entscheidend, dass dieser Konzentrationstendenz bzw. dieser Tendenz zur Vermehrung des Besitzes als solcher keine Grenzen gesetzt sind.“ (Hans Christoph Binswanger, Geld & Natur, 1996, S. 133 f.).

Das Geld in neuer Funktion

Geld bekam damit die Funktion der «Vermehrung des Besitzes», des reinen Gelderwerbs. Es hat somit im Zusammenhang seiner eigentumsbesicherten Schöpfung eine dingliche Funktion nach antikem Muster zurückbekommen und dient nicht mehr wie im Hochmittelalter zum Zweck der reinen Leistungsverrechnung — auf einer Holzschindel festgehalten. Dass die so organisierten europäischen Gemeinden des Hochmittelalters ohne Sklavenwirtschaft sondern mit frei tätigen Bauhütten auf einer gegenüber heute beschränkten Ressourcenbasis die bis heute unübertroffene Kathedralen bauen konnten, weist auf die ökomische und kreative Stärke der damaligen zinslosen Wirtschaftsorganisation der europäischen Gemeinschaftsordnung hin.

Quelle: Oldmanisold, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Die Abbildung oben zeigt die noch heute sichtbaren Reste der geistig-kulturellen und wirtschaftlichen Hochblüte des europäischen Hochmittelalters — Geld war ausschliesslich gegenseitige Leistungsverrechnung innerhalb der arbeitsteiligen Gemeinde. Das Ergebnis war folglich nicht die gefüllte Schatztruhe der Banken, sondern die Kultur der Gemeinde. — Bisher nie erreichte Gebäude durch mehr Intelligenz und nicht durch mehr Steine.

Entgegen diesen Errungenschaften des Hochmittelalters wirft Geld — nach dem sich ab dem 18.Jahrhundert wieder durchsetzenden Verständnis — wie von selbst Ertrag ab, gleich wie ehemals der landwirtschaftliche Boden dem Latifundien Eigentümer nach dem Bankenslogan: «Das Geld arbeitet für Sie». Entsprechend bildet sich der Preis der Waren nicht nach der oben erwähnten gegenseitigen Wertbemessung, sondern nach klassischer Nationalökonomie aus dem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bzw. die Produktion richte sich nach dem sog. Grenznutzen.

Demgegenüber bindet der aristotelische oder mittelalterliche Geldbegriff die Funktion des Geldes an die reine gegenseitige Verrechnung der arbeitsteilig erbrachten Leistungen.

Jedem Produzenten muss für die Erbringung seiner Leistungen jener Wert gutgeschrieben werden, den er zum Bezug jener Drittleistungen benötigt, um seine eigene Leistung erbringen zu können. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung, also die Rationalisierung und somit die Einsparung von Arbeit ist die Grundlage für die Kapitalbildung und den Fortschritt.

Reduktion gesellschaftlicher Arbeitsteilung als Quelle des Reichtums und reiner Kostenfaktor aus Sicht des Kreditgebers

Nun beseitigte Locke durch die neue Betrachtung des Bodenrechts das bisher gesellschaftliche Moment der Arbeit, die Quelle der Versorgung der arbeitsteiligen Gemeinschaft. Stattdessen wird nun die wirtschaftliche Tätigkeit auf drei voneinander strickt getrennte isolierte Produktionsfaktoren zurückgeführt, auf den Boden, die Arbeit und das Kapital. Arbeit wird nur noch als reiner Kostenfaktor betrachtet, der in Konkurrenz zum Kapitalertrag steht. Die gesellschaftliche Einbettung der Arbeit — als Zentrum den Stoffwechsel der Gesellschaft mit der Naturgrundlage — geht dabei verloren.

Die Realwirtschaft bringt einerseits dauernd Rationalisierungen hervor, welche mit der gleichen Rohstoff- und Arbeitskräfteausstattung den Ausstoss von Gütern und Dienstleistungen erhöht. Mit der zunehmenden Fülle der Konsumgüter und Dienstleistungen verlangsamt sich dieser Prozess auch mit Blick auf gewisse Grenzen der Naturgrundlage.

Das geldwirtschaftlich angetriebene Wachstum der Realwirtschaft erzwingt die Erweiterung der Produktionszyklen durch die Erweiterung des Ressourcenverbrauches. Auch diese Entwicklung stösst an die Grenzen der Natur, entweder durch die Verknappung endlicher Ressourcen oder durch steigende Abbaukosten oder durch die Grenzen der Dissipation.

Damit nimmt die Profitrate des Geldkapitals gesamthaft ab. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten sinken. Seit den 70er Jahren wird deshalb in der westlichen Wirtschaft ein zu geringes Wachstum beklagt, weil damit die Bedienung des Geldkapitals aus den Erträgen der Realwirtschaft immer mehr eingeschränkt wird.

Wachstum über Verschleisswirtschaft, Geldschöpfung & Verschuldung

Dem zu geringen Wachstum wird auf mehreren Ebenen begegnet. Zum einen wird die Verschleisswirtschaft gesteigert. In der sogenannten Wachstumsspirale treiben sich die zusätzliche Geldschöpfung und der zusätzlichen Rohstoffabbau wechselseitig voran.

Ebenso wird auf der Ebene des Geldes direkt durch Nullzinspolitik und Quantitative Easing — Ausweitung der Geldschöpfung — eingegriffen. Dadurch soll der Umsatz der wertschöpfungsschwachen Wirtschaft gestützt und das Immobilen- und Bauwesen bis zur Rüstungswirtschaft massiv vorangetrieben werden. Der Staat, der unter den sinkenden Erträgen leidet, kann zudem seine dadurch ebenfalls wachsenden Aufgaben nur noch durch zunehmende Verschuldung bewältigen. Durch eine Geldpolitik der billigen Anleihen, welche die Zentralbanken den Geschäftsbanken abkaufen, wird systematisch Geld ins System gepumpt: «Whatever it takes».

Mittels immer unübersichtlicheren Finanzkonstruktionen werden Kapitalerträge kreiert, Aktienkurse in die Höhe getrieben, die realwirtschaftlich nicht gedeckt bzw. überbewertet sind.

Am Ende muss diese Differenz zwischen den Geldvermögenswerten und den Werten der Realwirtschaft ausgeglichen werden. So stehen in Zukunft grosse Eigentumsumverteilungen an, was auch Krieg bedeuten kann.

Ursachen der Kriege

Die Kriege der USA von den Irakkriegen bis zum Krieg in der Ukraine gehen aus diesem Grundkonflikt hervor, dass die Profitraten des Geldkapitals sinken. Diese Kriege haben in den betroffenen Ländern die offensichtliche Zerstörung der Wirtschaft zum Ziel. Damit wird die Möglichkeit beschränkt, die eigenen reichlichen Bodenressourcen für eine eigene industrielle Entwicklung zu nutzen.

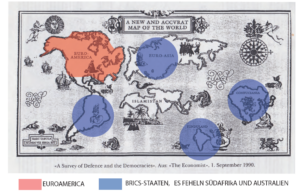

Das heisst, die Ressourcen dieser Länder sollen nur in Verbindung mit dem westlichen Geldkapital im Rahmen der One-World-Order mit Euramerika als sich selbst setzendes Welt-Zentrum inmitten in der Vorstellungswert der «Karte» der aufgeteilten eurasischen Landmasse genutzt werden dürfen. Denn eine multipolare Wirtschaftsentwicklung, die nur auf der Basis des gegenseitigen Vorteils beruhen kann, erhöht das Lebens- und Konsumniveau aller teilnehmenden Volkswirtschaften; aber es beschränkt das Wachstum des Geldkapitals und die Konzentration des Wachstums auf ein einziges unipolares Weltzentrums. Deshalb richtet sich die geldgetriebene Wirtschaftspolitik der USA klar gegen die BRICS-Staaten. Der ganze Bogen dieser globalen Wirtschaftspolitik spannt sich vom Abbruch des Industrieprojektes des Schahs von Persien durch die sogenannte iranisch-islamische Revolution bis zum Verbot der Nordstream 2 Pipeline von Russland nach Deutschland.

Die obige Karte aus dem Jahre 1990 im The Economist zeigt die anvisierte ‚Disruption‘ auf dem globalen Schachbrett. Die Karte zeigt Euramerika als Weltzentrum und die restliche Welt aufdividiert in einzelne isolierte ‚Inseln‘, gegen die heute Kriege vorbereitet und bereits geführt werden.

Diesem geostrategischen Konzept entspricht das monetäre Konzept des Geldwachstums im Weltzentrum Euramerika. Die One-World-Order will mit ihrer Geldwirtschaft eine globale Gliederung Zentrum-Peripherie, um mittels der global zirkulierende Geldwährung durch das Monopol der unbeschränkten Geldschöpfung die Erträge der globalen Peripherie abschöpfen zu können.

Multilateralismus und One-World-Order stehen sich unvereinbar gegenüber. Der Multilateralismus verfolgt die realwirtschaftliche Kooperation auf der Basis des gegenseitigen Vorteils an und will die kolonialen Abhängigkeiten vom Dollar als installierte Weltwährung ablösen. Denn durch die fortlaufende Flutung der Welt mit Dollar und Euro wird die Ressourcen liefernde globale Peripherie dadurch in der Unterbezahlung gehalten, dass Dollar und Euro sich die Rationalisierungsfortschritte der Peripherie monetär aneignen und die Ressourcenpreise unten halten.

Die One-World-Order mobilisiert gegen die multipolare Weltordnung

Seit 2014 ist klar, dass Euramerika den fortschreitenden Multilateralismus der BRICS-Staaten aufhalten will. Aktuell soll das durch Unterbrechung der Rohstoffflüsse und Lieferketten sowie durch Kriegsführung erreicht werden.

Damit wird der Einbruch der globalen Wohlstandsentwicklung riskiert und ein Klima zunehmender Konflikte geschaffen. Mittels Regimechange werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Umbau der Geld- und Eigentumsordnung der betroffenen Länder durchzusetzen, wie das in Russland in den 90er Jahren zum Teil auch umgesetzt wurde. In Zukunft soll die Wohlstandsentwicklung von der globalen Peripherie bzw. den BRICS-Staaten ins Weltzentrum Euramerika umgelenkt werden.

Worauf beruht das Wachstum des Geldkapitals?

Grundsätzlich müssen in einer den Bedürfnissen dienenden Wirtschaft Produktion und Konsum wertmässig gegeneinander aufgehen.

Kapitalgewinn bzw. ein Kapitaleinkommen aus dem Produktionsprozess gehen zu Lasten der Lohneinkommen. Das führt dazu, dass nicht der ganze erzeugte Produktionswert konsumiert werden kann und die Konjunktur gerät ins Stocken. Um dies zu umgehen, muss deshalb zwingend zusätzliches Geld geschöpft und mit zusätzlich steigendem Ressourcenverzehr die Produktion erweitert werden. Dadurch werden die zur Bedienung der Aktienvermögen reduzierten Lohneinkommen ergänzt. Auf diese Weise bleibt die Kaufkraft trotz Kapitalbezug erhalten, sodass der Konsum der bisherigen Produktion gewährleistet bleibt, (dadurch, dass bereits der mit neu geschöpftem Geld erweiterte Produktionszyklus läuft). Es ist somit der Gewinnanspruch auf Geldkapital, welcher den Wachstumszwang verursacht. Der Wachstumszwang verhindert aber die Ausrichtung der Produktion auf die Bedürfnisse wie zum Beispiel eine Reduktion des Rohstoffverbrauches bei unverändertem Niveau der Konsumgüterversorgung. Diese naheliegende nachhaltige Fortschrittsentwicklung macht jedoch in der bestehenden Geld- und Eigentumsordnung grösste Mühe.

Die Lösung muss deshalb darin liegen, den Rationalisierungsgewinn der Wirtschaft innerhalb der Realwirtschaft zur Stärkung der Kaufkraft zu nutzen und nicht zur mehrheitlich ausserhalb der Realwirtschaft stehenden Geldvermögen zu benutzen.

Die echte wirtschaftliche Kapitalbildung der Realwirtschaft

Energielager und Ackerböden sind die materiellen Grundlagen des volkswirtschaftlichen Reichtums. Die ebenso lebenswichtigen geistigen Grundlagen beruhen auf Intelligenz, Bildung und Wissen, welche ihrerseits die Voraussetzung schaffen, die stofflich/materielle Grundlage zu entwickeln. Die so erweiterte und entwickelte materielle Grundlage ist wiederum die Voraussetzung für die geistig kulturelle Entwicklung der Gesellschaft.

Kleine und rohstoffarme Länder wie die Schweiz, welche keine eigenen Ressourcen zum kostengünstigen Verbrauch zur Verfügung haben, waren deswegen frühzeitig darauf angewiesen, mit der anderen, der geistigen Ressource nämlich, mit Arbeit und Intelligenz Leistungen im Verarbeitungs- und Dienstleistungsbereich zu erbringen, welche im Gegenzug den Erwerb fehlender Rohstoffe von außen ermöglichen.

Arbeit und Intelligenz können deshalb nur zusammen mit verfügbaren Rohstoffen Reichtum schaffen. Im Falle der Schweiz liegen die Rohstoffquellen zum großen Teil außerhalb des Landes.

Führt solch krisenanfällige Entwicklung zum Verlust der Souveränität?

Wenn die wirtschaftlichen Beziehungen über die Landesgrenze hinaus auf der Basis des gegenseitigen Vorteils beruhen, dann sind diese Beziehungen stabil und bieten keine Angriffsflächen, um die Souveränität auszuhöhlen.

Die Voraussetzung bleibt jedoch, dass sich die Handelspartner im Interesse der gemeinsamen Wohlstandsentwicklung an die getroffenen Abmachungen halten. Es gibt deshalb ein wirtschaftliches Gemeininteresse, das über den privaten Interessen der reinen Geldvermögensbildung steht.

Das Problem ist, dass die inzwischen akkumulierten riesigen privaten Geldvermögen in Verbbindung mit Strukturen des Tiefen Staates die internationalen bzw. zwischenstaatlichen Beziehungen im Interesse der privaten Vermögensmehrung und der angestrebten globalen Hegemonie gezielt zu stören und zu unterlaufen beginnen. Wladimir Putin hat in seiner Petersburger Rede vom Juni 2022 eindrücklich auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht.

Bricht eine Partei mittels Sanktionen und Embargo vertraglich vereinbarte Wirtschaftsbeziehungen, so ist die andere Partei berechtigt, ihre Lieferungen ebenfalls einzustellen.

Dass in einer internationalen Arbeitsteilung der Schaden gegenseitig ist, zeigt sich darin, dass der Handelskrieg Deutschlands gegen Russland auch Deutschland hart trifft. Was ist dann das Motiv des Handelskrieges aus deutscher Sicht?

Nach Auffassung des derzeitigen deutschen Wirtschaftsministers hat sich Deutschland durch die Handelsbeziehungen mit Russland insbesondere durch den Bezug des unter den fossilen Energien am wenigsten umweltschädlichen russischen Erdgases in eine wirtschaftliche Abhängigkeit gebracht, die rückgängig gemacht werden müsse.

Interessant an dieser Begründung ist, dass hier die Argumente des Freihandels durch den Wirtschaftsminister grundsätzlich in Frage gestellt werden.

Die daraus zwingend notwendige wirtschaftliche Autarkie Deutschlands sei zwar nicht ganz so einfach, aber mittels alternativer erneuerbarer Energien, die auf deutschem Territorium gewonnen werden könnten, sei dies machbar, so der Wirtschaftsminister.

Die Umstellung der Wirtschaft auf erneuerbare Energie, während gleichzeitig die fossile Energie reduziert wird, also der Verzicht auf fossile Energie, bevor die Umstellung auf stabile erneuerbare Energieversorgung erreicht ist, lässt jede Logik vermissen.

Wie in dieser Stresssituation der Wirtschaft ein Umsteigen auf erneuerbare Energie gelingen soll, ist mehr als fraglich.

Infrastrukturen sind in der Republik immer öffentlich: Privatisierung als Falle, wie z. B. bei Energieversorgung oder dem Hafen Piräus

Damit stehen wir heute vor einer Situation, dass ohne plausibles Konzept, die Wirtschaft angewiesen wird, sich auf die ausbleibende Versorgung mit eigenen Notstromaggregaten abzusichern. Hier werden Strukturen der Einflussnahme sichtbar, welche nationale Strukturen der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsfindung umgehen.

Wem dient dieser angeordnete Rückschritt in die Ineffizienz und Ressourcenverschwendung? Vorschläge, mit z.B. Dieselmotor betriebenen Notstromaggregaten den eingetretenen Versorgungsengpass aufzufangen, belegen die Auflösung der Planung der Infrastrukturen, die eine öffentliche Aufgabe ist. Die Privatisierung dieser Versorgungsaufgaben wurde durchgesetzt, um auch die Infrastrukturen als neues Geschäftsfeld der privaten Kapitalverwertung zu öffnen. Die steigenden Energiepreise zeigen, wem diese Privatisierung nützt, und die Mangellage zeigt, wem sie schadet, nämlich derjenigen Wirtschaft, die von sicheren nationalen Versorgungskonzepten abhängig ist.

Damit wird der „Sinn“ des eingetretenen Versorgungsengpasses und der „Disruption“ deutlich.

Dass diese überstaatliche bzw. transnationale Regie unmittelbar den industriellen Wertschöpfungsprozess trifft und zwar genau in dem Masse der aktiv herbeigeführten Reduktion des Energieflusses, wird verschwiegen und stattdessen mit dem „Sachzwang“ begründet, der Energieexport Russlands nütze allein der russischen Wirtschaft und der militärischer Rüstung. In gleicher Weise werden die stark ansteigenden Energiepreise nicht der Privatisierung der Infrastrukturen, sondern Russland in die Schuhe geschoben.

Angesprochen darauf, dass der ökonomische Schaden in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland grösser sei als in einer Volkswirtschaft, welche unbeschränkt eigene Rohstoffe zur Verfügung hat, entgegnet der Wirtschaftsminister, Deutschland müsse zur Friedenssicherung in Europa halt eben Opfer bringen. Dies ist keine ökonomisch plausible Begründung.

Dass eine zerrüttete deutsche Wirtschaft und die daraus folgende Destabilisierung Europas keinen Beitrag zum Frieden leisten kann, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden.

Anstatt Ressourcen gemeinsam zum gegenseitigen Vorteil zu nutzen, bestehen klare Absichten, eine solche Entwicklung zu unterbinden. Begleitet wird dieses Vorgehen durch das Vorrücken der NATO gegen Russland als begehrtes Rohstoffland, flankiert von vertragswidrig errichteten Raketenbasen in Polen und Rumänien, denen der Regimechange in der Ukraine im Jahre 2014 vorherging.

Nehmen wir an, es gelänge den USA in ihren wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland dort weiterzufahren, wo sie seit August 1999 ihr Ausgreifen nach den Erdgasressourcen Russlands abbrechen mussten, könnte dann die Krise des Dollar-Geldsystems gelöst werden? Die riesigen, die Realwirtschaft um ein Mehrfaches überragenden Finanzvermögen suchen Anlage. Soll ein Krieg diese Voraussetzungen schaffen? Und liegt hier die Erklärung für das offensive Vorgehen der NATO gegen die Sicherheitsinteressen Russlands, wobei ohne Rücksicht auch die Sicherheitsinteressen Westeuropas geopfert werden?

Kapital kann nur wachsen und somit Gewinn bzw. Zins abwerfen, wenn gleichzeitig die Produktion erweitert wird. Dies setzt den Verbrauch großer Energiemengen voraus. Dieser Energiebedarf kann mit alternativer Energie nicht abgedeckt werden. Die Einsparung von Rohstoffen durch Rationalisierung kann, wie wir gesehen haben, als Gewinn monetarisiert werden, wenn die Produktion ausgeweitet und dazu weiteres Geldkapital geschöpft wird. Für diese Ausweitung der materiellen Basis ist die Energiedichte der erneuerbaren Energie viel zu gering. Damit ist die Industrie Westeuropas, die von den bisherigen Erdgaszufuhr auf Drängen der USA abgeschnitten wird, gefährdet.

Anstelle des Kapitalgewinnes durch Wirtschaftswachstum auf der Grundlage des Verbrauches nichterneuerbarer fossiler Energie gibt es vor allem für die USA enorme Kapitalgewinne allein aus der Stellung des Dollars als Weltwährung. Durch die global vorherrschende Währung des Dollar findet durch die Geldschöpfung der USA ein dauernder Werttransfer von der Peripherie Eurasiens und der BRICS-Staaten nach Euramerika statt. Aufgrund der global zirkulierenden Dollarmasse konnten die USA ihren Konsum bisher mit Gelddrucken finanzieren.

Jetzt allerdings ist die Inflation in den USA angesprungen nach gut dreissig Jahren dieser ungestörten Entwicklung. Damit verengen sich auch auf der rein monetären Ebene die bisherigen Kapitalerträge.

Wie wollen die USA ihre Vormachtstellung behalten? Dieses System des Dollar als Weltwährung hat bisher die BRICS-Staaten mit Ausnahme von China daran hindert, ihren ökonomischen Rückstand gegenüber Euramerika aufzuholen. Eine Reihe von Interventionen, welche die fossile Energie weltweit verteuern, könnte ein Versuch sein, die wirtschaftliche Entwicklung der BRICS-Staaten zu bremsen oder möglicherweise mit militärischen Mitteln nachzuhelfen. Ziel bleibt es, die wirtschaftliche Dominanz monetär zu erhalten.

Notwendiger Interessenausgleich durch Multipolarität — Zur Funktion des Geldes in einer arbeitsteiligen Wirtschaft

Die unipolare Welt und der dingliche Geldbegriff mit Zins- bzw. Ertragsanspruch auf Geldkapital bedingen einander. Denn das Inkrement des Geldkapitals beruht zwingend auf einer ständigen Ausweitung der Kapitalverwertungssphäre. Das sich ständig ausweitende Kapital verlangt zusätzlichen Geldertrag. Damit sind die heutigen Konflikte vorprogrammiert.

Dieser aktuelle, sich maßlos steigernde Prozess gerät inzwischen an eine monetäre und an eine geographische Grenze.

Die monetäre Grenze äußert sich darin, dass eine ständig wachsende Geldmenge weit über den realwirtschaftlichen Geldwert zwingend zu schweren Krisen führen muss.

Die geographische Grenze zeigt sich darin, dass die One-World-Hegemonie zunehmend in Konflikt gerät mit der Diversität und dem Anspruch auf Souveränität der BRICS-Staaten und weiterer Länder und auf die geforderte Entkolonialisierung.

Die internationale Entwicklung der Arbeitsteilung beruht auf der Multipolarität der Welt und der Beziehungen zwischen den Ländern auf der Basis des gegenseitigen Vorteils. Eine solche wirtschaftliche Entwicklung durch fortschreitende internationale Arbeitsteilung nach dem Prinzip des gegenseitigen Vorteils liegt im Interesse der Handelspartner, sich gegenseitig frei zu entwickeln. Eine solche Entwicklung begründet internationale Stabilität zwischen den Handelspartnern. Aktuell stört die Hegemonie eine solche sich selbst stablisierende Entwicklung, da sie ihre ökonomische Macht laufend dazu benutzt, ungleiche Handelsbeziehungen zu erzwingen.

Zur zukünftigen Funktion des Geldes

Nach neuem Verständnis wird Kapital von der bestehenden Wirtschaft geschaffen und nicht durch den Kredit aus dem Nichts. Die Kapitalbildung erfolgt durch organisatorisch/industrielle Maßnahmen, welche Stoff- und Energiedurchsatz sowie Arbeitsaufwand senken und dadurch real Kapital für die Erweiterung des Wirtschaftsprozesses schaffen.

Diese Vorleistung bzw. dieses Kapital kann je nach den Bedürfnissen eingesetzt werden: für die Erweiterung bisheriger Produktion oder neuer Produkte, für Forschung, Entwicklung, Bildung oder Kunst, Kultur und Soziales. Dadurch erhöht sich die Kaufkraft im nationalen Währungsraum. Dabei bleibt die gesamte Währungssumme an die Bevölkerungszahl gebunden. Der Preis der Leistungen muss sich daher innerhalb der Währungssumme aufteilen, wodurch die Preise bei steigendem wirtschaftlichem Angebot entsprechend sinken und die Kaufkraft steigt. Die einzelnen Leistungen teilen sich innerhalb dem Gesamtwert der Währung. Dadurch ist jederzeit transparent, wie viel in der Volkswirtschaft investiert, verteilt und konsumiert werden kann. Der Währungsraum und die Nation sind deckungsgleich. Die Währung ist stabil an die jeweilige Zahl der Bevölkerung gebunden.

Die internationalen Handelsbeziehungen zum gegenseitigen Vorteil sichern zwischen den Staaten eine ausgeglichene Handelsbilanz.

Die internationale Arbeitsteilung schafft nicht politische Abhängigkeiten, wie sie der deutsche Wirtschaftsminister dem deutsch-russischen Gasgeschäft unterstellte. Er folgt dabei der Sicht der One Word Hegemonie, welche davon ausgeht, dass grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen allein dem eigenen Vorteil zu dienen hätten und die internationale Politik der Ort sei, diese Interessen einseitig durchzusetzen.

Die Erkenntnis der Multipolarität der Welt und in der Folge die Reform der Geldordnung sind dringend erforderlich, um diesen gefährlichen Krisenprozess noch aufzufangen.

Zum Autor: Dipl. Arch. ETH/SIA, Raumplaner. Hans Bieri ist seit 1988 Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung Industrie und Landwirtschaft (SVIL). Die Vereinigung verfolgt seit 1918 in Folge des damaligen Generalstreiks und der Ernährungskrise wichtige stabilitätspolitische Ziele wie die Versorgungssicherheit in einem stark mit dem Außenhandel verflochtenen Land.

HB 31. August 2022

Die Kirche trat für den Zins wieder ein??? Mit dem Verein bin ich schon lange fertig.

https://www.anti-spiegel.ru/2022/putins-abrechnung-mit-dem-westen-der-wirtschaftliche-blitzkrieg-ist-gescheitert/

.. kennst du schon den schönsten deutschen DJ:

https://www.youtube.com/watch?v=GhHBrlCMJBI

Paul van Dyk ist sein Name.

Und sein Freund, der Sänger namens Peter Heppner (nicht nur Wolfsheim), ist auch richtig schön:

https://www.youtube.com/watch?v=5ltDHzoIJuY

Ging einfach nie um Geld bei Herzensbildung.

Die “Grünen” als Ausländerfeinde und neue Kolonialherren: Ferne Länder werden fürs eigene Gewissen ausgeplündert !

https://journalistenwatch.com/2022/09/01/die-gruenen-auslaenderfeinde/

Haha herrlich, Danke für den Netzverweis! Darin wird die kleine Miniaturwelt der Pädopartei schön aufgezeigt. Bei denen dreht es sich neben dem Kinderschänden nur um Verbote.

Und hört mir damit auf, dass die Pädopartei irgendwie in der Bevölkerung beliebt wäre. 15-20% bei konstant mehr als 1/3 Nichtwähler drücken das ganz klar aus. Kleine Amateurvereine haben mehr Anhänger als die Pädos!

Wenns richtig kracht stehen die Pädos komplett alleine da, gehe ich jede Wette ein!

Ganz klar: Besseres Leben für die Menschenmehrheit ohne Zentralbanken und ohne Zinsen.

Für ohne Geld und ohne Staat fehlt es nach 5000 Jahren Sklaverei längst am Bewusstsein. Diese Spezies ist leider nachhaltig behindert.