„Mein Bestreben ist der regierende Kaufmann

und nicht […] der regierende Militär.“

Otto von Bismarck

„Ein Volk ist friedlich, solange es sich selbst,

reich und gefürchtet genug glaubt, um seine

Wirtschaftsdiktatur heimtückisch zu installieren.“

George Bernanos

„Warum sollen wir die Verlierer in der EU bleiben?“

Viktor Orbán, Mai 2021

Das ungarische Wirtschaftsmagazin Új Egyenlőség erteilte in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung kürzlich das Wort an Andreas Nölke, Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und Autor von Werken, die zu den neuesten Entwicklungen des Ansatzes des vergleichenden Kapitalismus gehören. 2018 veröffentlichte er einen Artikel, in dem er die unterschiedlichen Wege der Schwellenländer durch den Gegensatz zwischen abhängigem Kapitalismus und staatlich durchdrungenem Kapitalismus analysierte.

Da die V4-Länder nach Nölke perfekte Beispiele für abhängige Marktwirtschaften sind, ist es nicht uninteressant, seinen Ansatz kritisch zu synthetisieren und auf andere Ebenen auszuweiten.

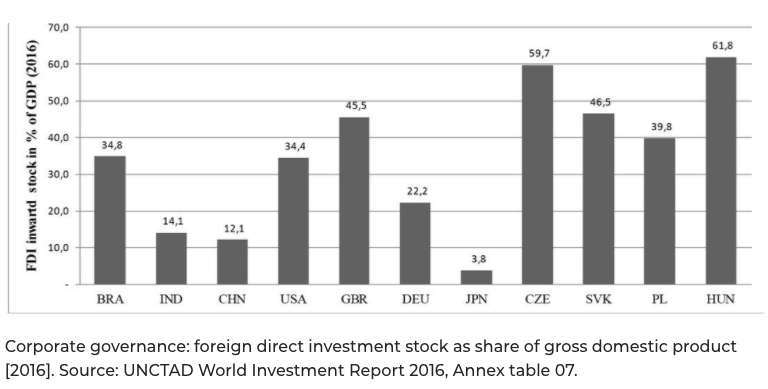

Als abhängig bezeichnet Nölke Marktwirtschaften mit einem hohen Anteil ausländischer Direktinvestitionen (ADI) am BIP, der seit Beginn der europäischen Integration konstant ist. Wenn man diese Methode zur Messung der wirtschaftlichen Abhängigkeit anwendet, kann man feststellen, dass es in Bezug auf die Schwellenländer – mit der möglichen Ausnahme des nördlichen Teils Mexikos – keinen Fall gibt, in dem die Volkswirtschaften so abhängig von ausländischen Direktinvestitionen sind wie die der V4 und im weiteren Sinne die Mittel- und Osteuropas. In der Tat haben die anderen Schwellenländer sowie die so genannten entwickelten Länder nur selten einen Anteil der Zuflüsse von mehr als einem Drittel ihres BIP.

Die Visegrád-Gruppe, dreißig Jahre wirtschaftliche Abhängigkeit?

In dreißig Jahren hat sich diese Region Europas zu einem „Paradies für multinationale Unternehmen“ entwickelt, die hier ein relativ niedriges Gehaltsniveau bei einem zufriedenstellenden Qualifikationsniveau, eine schwache Regulierung des Bankensektors und eine fast perfekte Offenheit für ausländische Investitionen vorfinden. Diesen Weg der wirtschaftlichen Öffnung und Westintegration haben die Länder Mitteleuropas Anfang der 1990er Jahre eingeschlagen und sind seitdem nicht mehr davon abgewichen.

Selbst wenn es den nationalen Wirtschaftseliten – der bezeichnendste Fall ist der Ungarns seit 2010 – gelegentlich gelingt, die Kontrolle über eine gewisse Anzahl sekundärer Sektoren zurückzugewinnen,

sind die Sektoren mit dem größten Wachstumspotenzial in den Händen ausländischer Investoren, und zwar in einem Ausmaß, das jede Möglichkeit einer nationalen wirtschaftlichen Unabhängigkeit in der Region disqualifiziert wird.

Während die wirtschaftliche Souveränität in dieser Region praktisch nicht vorhanden ist, sind die Wachstums- und Beschäftigungsraten hoch (im Vergleich zu anderen EU-Ländern), was Nölke als Erfolg dieses Modells hervorhebt, bevor er die Nachhaltigkeit dieses Modells einer abhängigen Marktwirtschaft über 5-10 Jahre hinaus in Frage stellt.

Obwohl z.B. deutsche Industrielle in jüngster Zeit Vertrauen in den ungarischen Markt geäußert haben und vorerst keine deutsche politische Kraft die deutschen wirtschaftlichen Grundlagen, d.h. eine exportorientierte Wirtschaft, in Frage stellen zu wollen scheint,

sind abhängige Marktwirtschaften von Natur aus instabil, da sie von wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen abhängen, die völlig außerhalb der Kontrolle der mitteleuropäischen Regierungen liegen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Wenn Deutschland mehr Gewicht auf die Binnennachfrage legen würde – was automatisch geschehen kann, je nach den Entscheidungen Chinas, mit dem Berlin die Hälfte seines Handels abwickelt – würden die V4-Länder sofort den Preis dafür zahlen.

Da die Länder Mitteleuropas keine direkte Kontrolle über einen wesentlichen Teil der Produktion ihres nationalen Reichtums haben, ist ihr Wirtschaftsmodell zwangsläufig einer großen Anfälligkeit ausgesetzt. Die lokalen Behörden in diesen Ländern sind sich dieser Anfälligkeit sehr wohl bewusst und bemühen sich daher nicht nur um die Aufrechterhaltung eines günstigen Umfelds für ausländische Investitionen, sondern auch darum, den in der Region ansässigen ausländischen Unternehmen zu Hilfe zu kommen, die, nicht ohne Opportunismus, die direkte Abhängigkeit der betreffenden Länder ausnutzen. Das ist es, was Ungarn im März 2020 getan hat und seit 2010 tut, indem es sehr großzügig bei der Gewährung von staatlichen Beihilfen für multinationale Unternehmen ist.

In all dem unterscheidet sich dieses Modell grundlegend von dem anderer Schwellenländer – deren Märkte viel größer sind, China ist das perfekte Beispiel – die sich dafür entschieden haben, ihre nationalen Unternehmen vor ausländischen Investitionen zu schützen. In diesen Ländern ist der Anteil ausländischer Direktinvestitionen am BIP viel geringer als im postkommunistischen Europa, und der Staat hat die Aufgabe, wichtige Wirtschaftssektoren zu schützen, und ist sehr darauf bedacht, ausländischen Investoren nicht die Kontrolle über Aktivitäten mit hohem Entwicklungspotenzial zu überlassen, indem er z.B. im Falle von Technologietransfers Joint Ventures vorschreibt.

Wenn die Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen in den mitteleuropäischen Ländern die Tür zu mittel- und langfristigen Instabilitäten öffnet, so ist sie vor allem – und das ist wahrscheinlich noch problematischer –

ein Mittel, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Länder zu behindern, die durch Injektionen in Aktivitäten über Wasser gehalten werden, die wichtig genug sind, um ein Land zu unterwerfen, aber nicht genug, um einen qualitativen Entwicklungssprung zu ermöglichen (z.B. halbautomatische Produktion).

Wohl wissend, dass diese guten Wachstumsraten, die auf Auslandsinvestitionen beruhen, viel weniger in der Gesellschaft verteilt sind als niedrigere Wachstumsraten in weniger abhängigen Volkswirtschaften.

Die Tatsache ist erschreckend: Auf sehr lange Sicht (seit 1870) hat der Abstand in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP zwischen den Ländern, die heute die V4 bilden, und einem Panel von 12 westeuropäischen Ländern nie aufgehört zu wachsen, und dieser Abstand wächst seit 1990 unaufhörlich weiter.

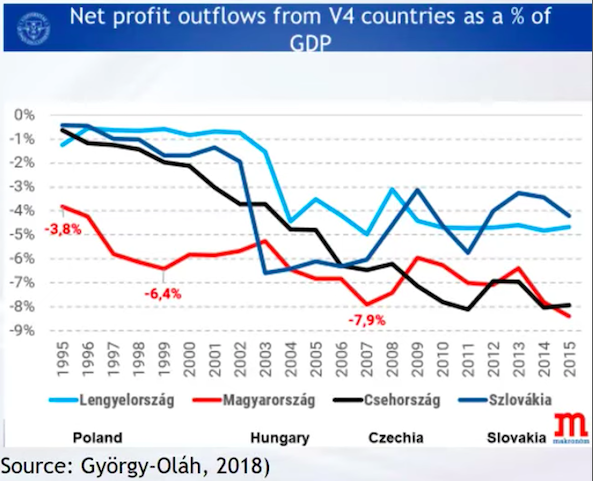

Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass diese Zuführungen von ausländischem Kapital die Kehrseite von noch größeren Abgaben auf die Gewinne dieser Länder haben, wie man sagen muss. Mit anderen Worten, diese Länder sind durch einen größeren Nettoabfluss von Gewinnen gekennzeichnet als durch einen Nettozufluss. Hinzu kommt die Abwanderung von Menschen durch wirtschaftliche Emigration. Dieser doppelte Abfluss lässt sich trivial wie folgt zusammenfassen:

Das mitteleuropäische Wirtschaftsmodell erlaubt es, dass deutsche Rentner von in den Ländern der deutschen Peripherie ausgebildetem Personal finanziert und gepflegt werden.

Dieser Zustand der Abhängigkeit wurde bekanntlich nicht durch Rüstung erzwungen – auch wenn manche von den Kosten des Nutzens des Schutzes durch den nuklearen Schirm der USA sprechen –, sondern er ist, so Nölke, eine Option.

Ist die Abhängigkeit nur wirtschaftlich und politisch?

Der Zustand der wirtschaftlichen Abhängigkeit erstreckt sich natürlich auch auf die politische Sphäre, die in Mitteleuropa nicht wirklich autonom von ihren westlichen Hintermännern sein kann. Wenn sich die Staaten der Region, insbesondere Ungarn und Polen, in den letzten Jahren Gehör verschaffen konnten, dann im Wesentlichen bei Themen, die sie als „zivilisatorisch“ bezeichnen (Einwanderung, LGBT-Rechte), d.h. bei Themen, die nicht a priori die oben beschriebene wirtschaftliche Situation in Frage stellen.

Die Länder Ost- und Mitteleuropas hatten wohl keine andere Wahl, als nach dem Ende des Kalten Krieges den Weg dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit zu gehen. Es wäre jedoch ungenau zu sagen, dass dieser Weg eine erzwungene Option war. Tatsächlich waren die lokalen Eliten – und die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung – mental sehr offen für diesen wirtschaftlichen Paradigmenwechsel.

Auch wenn die Menschen nicht mehr so enthusiastisch sind wie in den frühen 1990er Jahren, gibt es keine Anzeichen dafür, dass es dreißig Jahre später wirkliche Kräfte gibt, die den wirtschaftlichen und politischen Status quo ändern wollen.

So gibt es in Ungarn die Bereitschaft, die Auslandsinvestitionen zu diversifizieren, indem man sich asiatischen Partnern zuwendet, was sicherlich nicht auf eine Veränderung des Status quo hinausläuft, sondern eher auf eine Veränderung seiner Zusammensetzung, vorerst am Rande.

Aber gibt es im Großen und Ganzen nicht eher eine aufrichtige Verbundenheit dieser Länder mit diesem Zustand der Abhängigkeit? Nehmen wir den Fall von Ungarn. Ob sie nun in der Mehrheit oder in der Opposition sind, unseres Wissens gibt es in Ungarn keine politischen Kräfte mit konkreten Plänen, den Status quo in Frage zu stellen. Im Gegenteil: Die beiden wichtigsten ungarischen politischen Kräfte – einerseits die Opposition, die unter heterogenem Schein in Wirklichkeit einhellig pro-europäisch und pro-Brüssel ist, und andererseits die Regierungsmehrheit – mögen zwar unterschiedliche Beziehungen zu dieser Abhängigkeit haben, aber keine von ihnen scheint sich aus ihr lösen zu wollen.

Die ungarische Opposition verbirgt ihre direkte und bedingungslose Anhänglichkeit von verschiedenen westlichen Kreisen nicht. Das Verhältnis der Regierung zu dieser Westabhängigkeit ist eminent komplexer.

Die Regierungsmehrheit zögert nicht, die westlichen Partner zu kritisieren; sie tut dies aus dem Glauben heraus, aufholen und beweisen zu wollen, dass Ungarn in der Lage ist, es besser zu machen als die Länder Westeuropas. Alles, was den Beginn der Covid-Ära im März 2020 technisch ausgelöst hat, beweist dies perfekt. In der Tat wollte die ungarische Regierung ein Vorreiter sein und übernahm gegenüber ihren westlichen Verbündeten die Führung im Vokabular der neuen Wirtschaft, des Gesundheitspasses und der Massenimpfkampagne und beglückwünschte sich selbst zu den guten Punkten von Seiten der Weltgesundheitsorganisation, der Welt und der New York Times.

Es handelt sich also nicht um eine Kritik an der Sucht, sondern um eine Suche nach Anerkennung, die den wirtschaftlichen, politischen und mentalen Rahmen des oben beschriebenen Status quo nicht verlässt.

Schließlich verrät die jüngste Polemik der Regierungsmedien um die schlechten Englischkenntnisse des Oppositionskandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten bzw. Bürgermeisters von Budapest, Gergely Karácsony, über ihren anekdotischen Aspekt hinaus, tatsächlich die Relevanz dieser Abhängigkeitserklärung. Die Opposition muss ihre westliche Zugehörigkeit nicht beweisen, während die Regierung versucht, so schnell wie möglich zu zeigen, dass auch sie in der Lage ist, „up to date“, „modern“, „europäisch“ usw. zu sein. Mit der überwältigenden Mehrheit der international einflussreichen intellektuellen Kreise Budapests, die keine Gelegenheit auslassen, ihre Verachtung für sie zu zeigen, ist sie nicht einverstanden, und sie rennt diesem Minderwertigkeitskomplex hinterher.

Aus all diesen Gründen fällt das Fazit vernichtend aus: Ja, es gibt wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten, aber sie werden akzeptiert und scheinen sogar erwünscht zu sein. Manche sehen vielleicht eine Inkonsequenz darin, abhängig sein zu wollen. Die Psychologie lehrt uns jedoch, dass es bei der wahren Sucht nicht so sehr darum geht, nach einem Objekt süchtig zu sein, sondern vielmehr darum, eine Form der Abhängigkeit von dem Leiden zu entwickeln, das diese Sucht mit sich bringt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Australien war immer eine Kolonie die von London u. jetzt Washington regiert wird. Dass seht man in der haltung zu PRC. Machen mit jeden POTUS mit, gehen in ihren Kriegen u. denken sich Beschmeichelt well POTUS sie für Freunde mit Lügen beruselt u. die Regierung mit den Leuten glauben den Quatsch, so weit dass sie auch Sterben für Amerikas Wahnsinn.