Von wo die Alemannen, Elsässer, Portugiesen, Schwaben und Schweizer einst herkamen

Die Deutschen treten erst im 10. Jahrhundert n. Chr. in die Geschichte ein, doch die Schwaben kennt man seit dem 1. Jahrhundert v. Christi: Ihre Geschichte reicht über zweitausend Jahre zurück. Wie viele große Völker bestehen sie aus mehreren Stämmen, die sowohl friedlich vereint wie auch manchmal zerstritten waren. So ist ein verwirrend buntes Bild ihrer Geschichte entstanden, das von vielen und oft von Schwaben und Alemannen selbst nicht recht verstanden wird. Sie wissen selber nicht genau, wer sie sind. Die einen sagen „Schwaben” und meinen Württemberger, die anderen, beispielsweise im bayrischen Regierungsbezirk Schwaben, glauben hingegen, sie wären die einzigen. Die Alemannen, die nach mittelalterlichem Sprachgebrauch selbstverständlich auch Schwaben genannt wurden, lehnen es seit rund zweihundert Jahren ab, als solche bezeichnet zu werden. Die Schweizer haben sich schon um 1500 endgültig vom Schwabentum verabschiedet und die Elsässer haben manchmal ein eigenes Herzogtum gehabt, ein anders Mal zum Herzogtum Schwaben gehört und sind schließlich Frankreich zugefallen. Die Portugiesen wissen zumindest, dass es zum Ursprung Portugals ein Reich der Sueben gab und die Lautgebung ihrer Sprache als typisch schwäbisch kaum zu überhören ist.

Aber das ist nicht alles. Wenn ein Schwabe gesteht: „Mir hond an Haufe Schwabe im Haus”, meint er jene flinken schwarzen Tierchen, die offiziell Küchenschaben – Blatta Orientalis – heißen, doch von Norddeutschen mit dem schauerlichen Namen „Kakerlaken” bezeichnet werden. Kurzum, „Schwabe” kann alles Mögliche heißen und von böswilligen Zungen wird ihnen sogar Dummheit unterstellt. Doch, wie ein vermeintlich dummes Volk so viele Genies samt die maßgeblichen Geschlechter des hohen Mittelalters hervorbringen konnte, wie Staufer, Welfen, Habsburger und Hohenzollern, die alle schwäbisch sind, bleibt ein großen Rätsel der Weltgeschichte.

Man muss weit in die Geschichte zurückblenden, um die Lösung dieser Fragen zu erhalten: Bis zur Römerzeit, als die Sueben spektakulär in der Weltgeschichte eintraten, doch zugleich sich eine erste Niederlage einfingen. Fast ein halbes Jahrtausend lang, nämlich vom ersten Jahrhundert vor bis zum vierten Jahrhundert nach Christus, waren die Sueben das bekannteste und bedeutendste aller germanischen Völker, lange bevor die Goten und Franken erst im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr. die Bühne der Weltgeschichte betraten.

Schon Gaius Julius Caesar hat in seinem Geschichtswerk zum Gallischen Krieg die besondere Bedeutung der Sueben hervorgehoben: „Der Stamm der Sueben ist der weitaus größte und kriegerischste unter allen Germanen. Er soll aus 100 Gauen bestehen, deren jeder jährlich jeweils ein Heer von 1000 Mann aufstellt, um außerhalb ihres Gebietes in den Krieg zu ziehen. Der Rest, der in der Heimat bleibt, sorgt für die Ernährung der Gemeinschaft. Im nächsten Jahr stehen diese wieder ihrerseits unter Waffen, und die andern bleiben zu Hause. So bleiben sie in der Landwirtschaft und Theorie und Praxis der Kriegführung in dauernder Übung.” (De bello Gallico), IV, 1 (3 — 6).

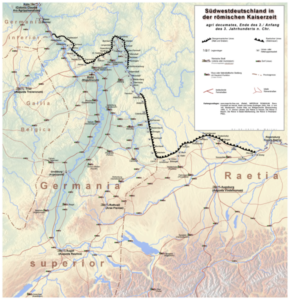

Das hat der große römische Feldherr Caesar zu seinem Sieg über die Sueben im Sundgau anno 58 v. Chr. festgehalten. Die besagte Niederlage vermochte den Wandertrieb der Sueben nur für eine Weile zu stoppen, bis sie im 3. Jahrhundert den oberrheinisch-rätischen Limes überwanden und dem Untergang des Weströmischen seinen Anfang bereiteten.

289 n. Chr. taucht in einer römischen Geschichtsquelle zum ersten Mal der Name Alamanni auf und wurde bis ins 4. Jahrhundert immer häufiger verwendet.

Quelle: Haselburg-müller, GFDL <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>, via Wikimedia Commons

Als Alamanni gelten dann nicht nur jene Stämme, welche das römische Dekumatland zwischen Limes und Rhein einnahmen, sondern alle Germanen zwischen Main und Bodensee. Das ist wohl der Grund, weshalb die Franzosen bis heute Deutschland als „l’Allemagne” bezeichnen.

Im Mittelalter – seit der Zeit der Ottonen – erhält dasselbe Gebiet wiederum den Namen Schwaben und ist eines der fünf großen Herzogtümer des Reiches, wobei der Name Alamannen für Jahrhunderte aus der Geschichtsschreibung verschwand. Heute gelten alle zwischen Rhein und Lech als Schwaben. Lediglich die Elsässer bilden eine Ausnahme, da sie schon in der Merowingerzeit zu ihrem eigenen Herzogtum kamen. Im hohen Mittelalter wurden sie jedoch wieder dem Herzogtum Schwaben zugeschlagen. Der Name Alemannen – jetzt mit „e“ geschrieben – wurde von Humanisten erst im 16. Jahrhundert ausgegraben und über die „Alemannischen Gedichte” von Johann Peter Hebel (1803) wieder ins allgemeine Bewusstsein gebracht. Dass sich die Alemannen seitdem nicht mehr als Schwaben begreifen, hat vor allem einen sprachgeschichtlichen Hintergrund: Die neuhochdeutsche Diphthongierung, die sich vom 12. bis zum 16. Jahrhundert allmählich von Südosten, d. h. von Kärnten und der Steiermark her, nach Nordwesten ausbreitete und fast ganz Süd- und Mitteldeutschland erfasste, doch nicht über den Schwarzwald kam. Darum heißt es im äußersten Südwesten – ähnlich wie im Mittelhochdeutschen – immer noch mi Wib, mi Hus und hüt (heute), im Schwäbischen dagegen mae Weib, mi Haus und beit. Solche Unterschiede fallen natürlich auf und jeder weiß, ob er Schwäbisch oder Alemannisch spricht. Besonders ausgeprägt ist diese Abgrenzung in der Schweiz, wo der Name Schwabe auf alle Deutschen bezogen wird.

Quelle: Furfur, German localization (with minor changes) of the original Image:Roman_Empire_125.svg, made by Andrei nacu, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Abgesehen von dieser Zweiteilung des schwäbisch-alemannischen Volkes stellt sich die Frage, ob es jemals wirklich ein Volk war oder nicht doch eher ein mixtum compositum, d. h. aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Darüber streiten sich seither jeher die Geister, doch ohne eindeutiges Ergebnis. Dazu schrieb Karl Friederich Stoheker in `Zur Geschichte der Alamannen`:

„Es ist freilich mit Sicherheit anzunehmen, dass die Alamannen, wie die anderen Groß-Stämme der Völkerwanderungszeit, auf keiner von Anfang an gegebenen ethnischen Einheit beruhten. Wir haben auch sonst viele Zeugnisse dafür, dass zu dem einmal in Bewegung geratenen Kern — bei den Alamannen handelt es sich doch wohl um Sueben aus dem Elbraum, ohne dass man sich speziell auf die Semnonen festlegen konnte — dann kleinere oder größere Gruppen aus anderen Stämmen hinzutraten. Sie brauchten nicht einmal germanischer Herkunft zu sein, wie die Assimilierung von Teilen der Alanen durch die Vandalen in Nordafrika zeigt. Am Beispiel der Juthungen können wir über eine längere Zeit hinweg verfolgen, wie ein ursprünglich selbständiger Verband sich immer enger an den alamannischen Gesamtstamm anschloss.“

Quelle: Gustav Droysen, Public domain, via Wikimedia Commons

Als suebische Stämme im weiteren Sinn gelten Langobarden, Semnonen, Hermunduren, Markomannen und Quaden. Da aber die Langobarden bekanntlich ein eigenes Reich in Oberitalien gründeten und die Markomannen die Vorfahren der Baiern – im Mittelalter stets mit i geschrieben – sind, gelten im engeren Sinn nur die Semnonen, Hermunduren und Quaden als suebisch.

Sprachgeschichtlich bilden alle genannten Stämme insofern eine Einheit, als sie nach der Beschreibung von Tacitus Herminonen sind, deren Sprache sich deutlich von jener der übrigen westgermanischen Stämme unterscheide, die als Istväonen (Franken und Hessen) und Ingväonen (Sachsen, Chauken und Friesen) bekannt sind. Mit anderen Worten: Schwäbisch, Bairisch und Langobardisch, das ausgestorben ist, gehören zur selben Sprachfamilie, haben sich aber im Laufe der Geschichte doch so weit auseinanderentwickelt, dass sie leicht zu unterscheiden sind. Ob man sie als verschiedene Sprachen oder nur als Dialekte betrachtet, ist eine Frage der Definition. Tatsache ist, dass sowohl das Schwäbisch-Alemannische als auch das Bairisch-Österreichische in zahlreiche Dialekte zerfallen sind, sodass man sie wohl eher als Sprachen betrachten kann.

Die gleiche Schwierigkeit tritt bei der Frage auf, ob Schwaben und Baiern eigene Völker oder doch nur deutsche Stämme darstellen. Auch das bleibt eine Frage der Definition. Mit Bestimmtheit lässt sich nur sagen, dass die westgermanischen Stämme bzw. Völker nur dadurch zu einem Volk verschmolzen sind, nachdem sie im Fränkischen Reich vereinigt worden waren. Ohne gewaltsame Einigung durch die Franken in der Zeit zwischen 500 und 800 n. Chr. hätten sie sich wohl zu eigenständigen Völkern und Reichen entwickelt: So wie Nordgermanen die Nationen der Dänen, Schweden und Norweger bildeten.

Will man sich mit Schwaben und Alemannen eingehender befassen, ist es sinnvoll, sie als ein Volk zu betrachten, das aus verschiedenen Stämmen zusammengesetzt ist und im Mittelalter im Herzogtum Schwaben eine staatliche Organisationsform fand. Dabei beweisen eine Vielzahl der Mundarten wie auch unterschiedliche Charaktereigenschaften, dass die Homogenität eines Stammes nicht vorhanden ist. Es ist eben doch ein Volk — und keineswegs das kleinste und unbedeutendste der europäischen Geschichte!

Das Volk scheint deutsch, indem es das Schicksal der Deutschen teilt, die typischerweise auf verschiedene Staaten zerstreut sind. So wie Deutsche insgesamt auf Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Dänemark und Polen verteilt sind, so findet man das schwäbisch-alemannische Volk im Bundesland Baden-Württemberg, im Freistaat Bayern, im alemannischen Vorarlberg Österreichs, in Liechtenstein sowie in der Schweiz und Frankreich, wobei der Elsass seit dem 17. Jahrhundert unter französischer Hoheit steht. Dazu ist ein Teil der Sueben im fünften Jahrhundert auf die Iberische Halbinsel ausgewandert und hat dort ein eigenes Reich gegründet, das heute Portugal heisst.

Insofern sind die Schwaben typisch deutsch: Trotz enger Verwandtschaft allzeit uneins, im Mittelalter „hie Welf, hie Wiblinger!”, dann Württemberger, Badener und bayrische Schwaben, katholisch und evangelisch, reichsstädtisch und landesherrlich, eigenbrötlerisch, intelligent, wie auch manchmal nur als „dumme Schwaben” verschrien, kurzum: Ein schwieriges Volk. Deshalb stellt es eine Herausforderung dar, der komplexen Geschichte der Schwaben gerecht zu werden.

Das Buch von Eduard Huber handelt nicht nur von alten Geschichten, sondern will das Verständnis für eine durchaus lebendige Gegenwart hier und heute wecken: Die Schwaben und Alemannen können daraus nicht nur entnehmen woher sie kommen, sondern auch wer sie eigentlich sind. Und alle Nicht-Schwaben sollten endlich begreifen, mit was für einem Volksstamm sie es im deutschen Südwesten zu tun haben. Hubers stringenter Band informiert präzise über die Historie der Sueben. Daher ist das Geschichtswerk Hubers ein wesentlicher Beitrag zur Lebensgeschichte unseres Volkes und verdient von allen Geschichtsinteressierten gelesen zu werden.

Neuerscheinung 2022:

Eduard Huber

Eduard Huber

Die Sueben und ihre Erben

Alemannen, Elsässer, Portugiesen, Schwaben und Schweizer –

Von der Antike bis zur Gegenwart

272 Seiten mit 16 farbigen Bildseiten. Geb. mit SU, € 25,80

Bestellungen hier

Druffel & Vowinckel Verlag e.K.

Talhofstr. 32 82205 Gilching

Tel.: 08105-730560 – Fax: 08105-7305629

E-Mail: druffel-vowinckelverlag@gmx.de

Ich hatte keine Ahnung, dass die Portugiesen schwäbischen Ursprungs sind: fantastische Informationen. Vielen Dank.

Man könnte mit der DNS feststellen, wer zu welchem Urstamm gehört. Das ist aber politisch nicht erwünscht.

Man könnte vermutlich nicht nur, man kann angeblich auch. Angeblich kann man u.a. die Urvölker finden, aus denen man stammt, etwa Kelten, Germanen, Finno-Ugrier, Hunnen, Perser, Ozeanier u.a.m.

Es gibt auf dem freien Markt Testinstitute für Gentests, etwa mit Adresse in London oder in Israel. Weil ich die Seriosität nicht überprüfen kann, nenne ich keine Firmennamen. Immerhin ist es schön, dass der Denkansatz der Existenz von Stammesvölkern von diesen Unternehmen gepflegt wird.

Vielen Dank auch für den informativen & aufschlußreichen völkerkundlichen Beitrag dazu.

Wer wissen will, wer die Germanischen Stämme wirklich sind, sehe dies hier:

https://www.youtube.com/watch?v=7wT-cFxuu84&list=PLfssa681OjfKBPTjKcJBL1vmM6hsNSlCC

Die wahren Stämme Israel, was auch den Hass und die Ausrottung erklärt, unter denen die Germanischen Stämme=Völker Europas und insbesondere die Deutschen, zu leiden haben! Wer dies weiß, dem wird alles klar!