Nach dem Völkerrecht müssen sich Staaten bei ihren Vorgehen an dem allgemein anerkannten Grundsatz der Sorgfaltspflicht orientieren, um anderen Staaten nicht zu schaden. Nach Ansicht des dreimal für den Friedensnobelpreises nominierten Dr. Mehmet S. Guzel unterliegt die internationale Gemeinschaft bei der Prüfung der von den USA erhobenen Vorwürfe auf Völkermord in China der gebotenen Sorgfaltspflicht, um den Rechtsbegriff des “Völkermords” vor Missbrauch und Herabwürdigung zu schützen.

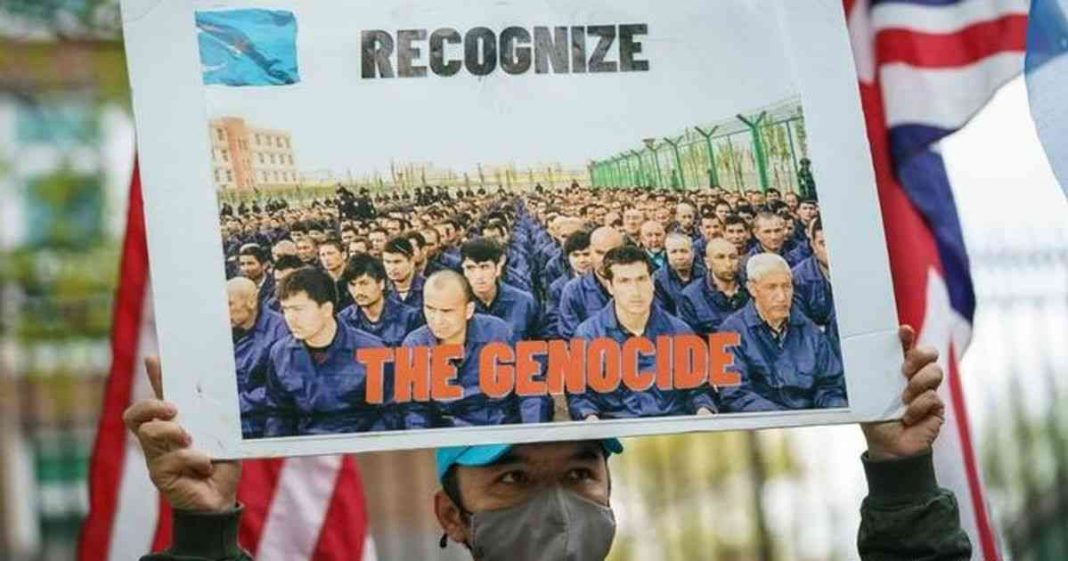

Von MEHMET SUKRU GUZEL | Der Vorwurf des Völkermords an China wurde am letzten Tag der Amtszeit von Donald Trump vom damaligen Außenminister Michael Pompeo erhoben, der “keinen Hehl aus seinem Glauben an die Lüge als Mittel der US-Außenpolitik” machte. Sowohl Präsident Biden als auch sein Außenminister Anthony Blinken haben die Aussagen des vormaligen Außenministers Mike Pompeo gebilligt, der vom “Völkermord” an der muslimischen uigurischen Bevölkerung in der chinesischen Provinz Xinjiang sprach.

Der diesjährige Länderbericht des amerikanischen Außenministeriums über die Menschenrechtspraxis (Human Rights Practice/HRP) folgt Pompeo, der China des Völkermords in Xinjiang beschuldigt. Allerdings wird der Begriff im HRP nur zweimal erwähnt: Einmal im Vorwort und einmal in der Zusammenfassung des China-Kapitels, und den Lesern nur selbst das Rätsel der Beweisfindung überlassen. Ein Großteil des Berichts befasst sich mit Themen wie freie Meinungsäußerung und freie Wahlen, die eine grobe Verletzung der Menschenrechte darstellen würden; aber dies ist noch kein Beweis für Völkermord.

Die Pflicht, Völkermord zu verhindern, folgt der Normenhierarchie des jus cogens:

Das jus cogens entspricht Rechtssätzen, die in der Normenhierarchie zwingendes Völkerrecht darstellen. Die internationale Staatengemeinschaft ist verpflichtet das jus cogens „als Ganzes und Norm zu akzeptieren und anzuerkennen. Eine Modifizierung kann nur durch weiterführende Normen erfolgen, die dem allgemeinen und internationalen Völkerrecht gleichen Charakters entsprechen.“

Präsident Bidens Vorwurf des „Völkermords“ an der muslimischen uigurischen Bevölkerung in der chinesischen Provinz Xinjiang fällt in diesem Sinne unter präventive Schritte. Ein allgemeiner Einspruch zwecks präventiver Schritte der internationalen Gemeinschaft als Ganzes entstand aus dem Absolutrecht – erga omnes – mit Rechten und Pflichten gemäß der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords (Völkermordkonvention), wie sie vom Internationalen Gerichtshof (IGH) für den Fall des bosnischen Völkermords bekräftigt wurde.

Zum Verständnis von Artikel I der Völkermordkonvention

Die Verpflichtung, Völkermord zu verhindern, ist in Artikel I der Völkermordkonvention kodifiziert. Im Fall des Völkermords in Bosnien wies der Internationale Gerichtshof (IGH) darauf hin, dass Artikel I der Völkermordkonvention nicht territorial begrenzt ist und dass es sich um eine Verpflichtung des Verhaltens und nicht um die eines Ergebnises handelt. Der IGH begründete die extraterritoriale Verpflichtung damit, dass die Einflussnahme eines Staates verhindert werden muss.

Nachdem der IGH eine solche unabhängige und extraterritoriale Verpflichtung zur Prävention erkannt hatte, unterstrich der IGH die Bedeutung der Sorgfaltspflicht für das Verständnis ihrer Inhalte. Der IGH brachte seine Feststellung zum Ausdruck, dass die Verpflichtung zur Prävention „in dem Moment entsteht, in dem der Staat von dem Bestehen einer ernsthaften Gefahr eines Völkermords erfährt oder normalerweise hätte davon erfahren müssen,“ was eine Risikobewertung voraussetzt, die zumindest enge Synergien mit verfahrensrechtlichen Sorgfaltspflichten aufweist.

Nach John Heieck gemäß Artikel I der Völkermordkonvention und des Völkergewohnheitsrechts, besteht dessen einziger Zweck als gemeinschaftliches und nicht als einseitiges oder bilaterales Interesse, um die vollständige oder teilweise Zerstörung nationaler, ethnischer, rassischer und religiöser Gruppen in Friedens- oder Kriegszeiten zu verhindern.

Es ist in der Tat schwierig, sich eine Vertragsbestimmung vorzustellen, die die übergeordneten Interessen und grundlegenden Werte der internationalen Staatengemeinschaft als Ganzes besser schützt als die Pflicht, Völkermord zu verhindern. Die Pflicht zur Verhinderung von Völkermord und die damit einhergehenden Sorgfaltspflichten nach Artikel I der Völkermordkonvention und dem Völkergewohnheitsrecht stellen ein jus cogens – zwingendes Recht – dar.

Die Sorgfaltspflicht im Sinne des jus cogens muss erfüllt sein, bevor ein Verhaltenskodex erstellt würde. Es ist die Sorgfaltspflicht im Sinne des jus cogens, die der internationalen Gemeinschaft eine erga omnes Verantwortung überträgt, um den Begriff Völkermord und die Völkermordkonvention vor Missbrauch und Herabwürdigung zu schützen.

Die Frage, ob die USA ihrer Sorgfaltspflicht nach jus cogens vor der Erwähnung des Völkermords in China nachgekommen sind oder nicht, stellt eine erga omnes Verantwortung der internationalen Gemeinschaft als Ganzes dar. Wenn die Antwort auf diese Frage negativ ausfällt, kann die Rechtmäßigkeit der Erwähnung eines Völkermordes in China durch die USA nicht als rechtlicher Verhaltenskodex definiert werden, sondern einfach als Negationismus der Wahrheit für das heutige China.

Wenn eine Verhandlung von Wahrheit mit einer UN-Konvention verknüpft ist, ist zu beachten, dass Artikel 103 der UN-Charta automatisch jede Verhandlung von Wahrheit annulliert.

Verhandlung der Wahrheit: Vorwürfe des Völkermords an den muslimischen Uiguren in China

Der von der US-Regierung gegen China erhobene Vorwurf des Völkermords stammt aus einer einzigen Quelle: Aus einem im Juni 2020 von der Jamestown Foundation veröffentlichten Papier von Adrian Zenz mit dem Titel “Sterilisation, IUDs und Verpflichtung zur Geburtenkontrolle: Die Kampagne der CCP die uigurische Geburtenrate in Xinjiang zu unterdrücken”.

Artikel von Associated Press, CNN und BBC stützten sich ebenfalls auf Adrian Zenz’ Artikel, um zu behaupten, dass die sinkenden uigurischen Geburtenraten und die Anwendung von Geburtenkontrollmaßnahmen in uigurischen Bezirken der Region Xinjiang als Beweis für eine Politik des “demografischen Genozids” gelten.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Papiers von Zenz, veröffentlichte der ehemalige US-Außenminister Pompeo eine Erklärung, in der er Chinas angebliche Politik der “Zwangssterilisation, Zwangsabtreibung und Zwangsfamilienplanung” als Völkermord anprangerte. US-Außenminister Pompeo persönlich hat den “Enthüllungen von Adrian Zenz” den erfüllten Nachweis der Sorgfaltspflicht im Sinne des jus cogens zugeschrieben. Die Erklärung von US-Außenminister Pompeo muss damit im Einklang stehen.

Der IGH hat im Fall des bosnischen Völkermordes festgelegt, dass “die Verpflichtung eines Staates zur Prävention und die entsprechende Pflicht zum Handeln in dem Moment entstehen, in dem der Staat von der Existenz einer ernsthaften Gefahr, dass ein Völkermord begangen wird, erfährt oder normalerweise hätte erfahren müssen.” Adrian Zenz verwendet die Formulierung “ernsthafte Bedenken” in seinem Bericht im Schlussteil wie folgt:

“Diese Feststellungen geben Anlass zu ernsthaften Bedenken, ob Pekings Politik in Xinjiang in grundlegender Hinsicht das darstellt, was man als eine demografische Kampagne des Völkermords im Sinne von Abschnitt D, Artikel II der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords bezeichnen könnte.”

Es war notwendig, Kommentar von Zenz zu Abschnitt D, Artikel II der Völkermordkonvention mit Hilfe der Wiener Konvention über das Recht der Verträge (WVK) zu analysieren, um die Beziehung zwischen seinen Ergebnissen und der Völkermordkonvention zu verstehen.

Artikel 31 Absatz 1 des Wiener Vertragsrechtsübereinkommens enthält die wichtigste Regel für die Auslegung von Verträgen:

“Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gebräuchlichen Bedeutung auszulegen, die den Vertragsbestimmungen in ihrem Kontext und im Lichte ihres Ziels und Zwecks zuzuordnen sind.”

Auslegung von Vertragsbedingungen

Es gibt zwei Arten der Auslegung von Vertragstexten: i) die gewöhnliche oder konventionelle Bedeutung, die sich aus dem Sprachgebrauch einer Sprachgemeinschaft ergibt, und ii) die besondere oder nicht konventionelle Bedeutung, bei der die Vertragsparteien es für notwendig erachtet haben, einen neuen Begriff in den Vertrag aufzunehmen, oder bei der sie sich darauf geeinigt haben, die bereits vorhandenen Begriffe anders auszulegen. Diese letzte Situation ist kompliziert und ungewöhnlich, denn in diesem Fall müssten die Parteien beweisen, dass sie einer gewöhnlichen Bedeutung eine andere geben wollten.

Gemäß Artikel 31.2 des WVK ist für die Auslegung eines Begriffs in einem Vertrag auch der Kontext von großer Bedeutung: “Es liegt auf der Hand, dass der Vertrag als Ganzes gelesen werden muss und dass seine Bedeutung nicht nur anhand einzelner Formulierungen zu bestimmen ist, die, losgelöst vom Kontext, in mehr als einem Sinn ausgelegt werden könnten”, so dass wir in dieser Hinsicht auch die Präambel, die Anhänge und alle mit dem Vertrag in Verbindung stehenden Vereinbarungen oder Instrumente im Zusammenhang mit seinem Abschluss berücksichtigen müssen.

Treu und Glauben, Ziel und Zweck stehen in direktem Zusammenhang mit der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen. Artikel 31 räumt in seinem Eröffnungssatz in Paragraph 1 dem guten Glauben (bona fides) einen Ehrenplatz ein, der “einer der wesentlichen Grundsätze für die Begründung und Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen” ist. Der Begriff wird auch im dritten Absatz der Präambel und in Artikel 26 des WVK über pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten – erwähnt.

Damit ist der entscheidende Zusammenhang zwischen der Auslegung eines Vertrags und seiner Erfüllung hergestellt. Bei der Auslegung eines Vertrages begründet Treu und Glauben von vornherein die Vermutung, dass die Vertragsbestimmungen etwas und nicht nichts bedeuten sollten. Außerdem verlangt Treu und Glauben von den Vertragsparteien, dass sie ehrlich, redlich und vernünftig handeln und keine unlauteren Vorteile ziehen. Nach Artikel 31 steht Treu und Glauben im Mittelpunkt der Anwendung der Allgemeinen Vorschrift.

Der Wortlaut von Abschnitt D, Artikel II der Völkermordkonvention sollte anhand der WVK analysiert werden. Der Text lautet: “Maßnahmen zu ergreifen, um Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern”. Es gibt zwei Kriterien mit der üblichen Bedeutung für Völkermord, i) Absicht und ii) innerhalb der Gruppe. In der Präambel von Artikel II wird die Gruppe als “national, ethnisch, rassisch oder religiös” definiert. Die gewöhnliche Bedeutung von Abschnitt D, Artikel II, bedeutet nach der WVK, dass “Vorsatz” nur auf nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppen oder Gruppen abzielen darf.

Variationen in der offiziellen Politik

Nach Ansicht des IGH erfordert Artikel II ein weiteres gedankliches Element, nämlich einen besonderen oder spezifischen Vorsatz oder einen dolus specialis oder besondere Absicht. Der IGH stellte klar, dass es nicht ausreicht, dass die Mitglieder der Gruppe ins Visier genommen werden, weil sie dieser Gruppe angehören, d. h. weil der Täter eine diskriminierende Absicht hat. Es ist etwas mehr erforderlich. Die in Artikel II aufgeführten Handlungen müssen in der Absicht begangen werden, die Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Die Worte “als solche” unterstreichen diese Absicht, die geschützte Gruppe zu zerstören. Ein Indiz für das Vorhandensein eines bestimmten Vorsatzes (dolus specialis) sollte den Handlungen zugrunde liegen.

In der Rechtssache Kupreškic et al. (und andere) fragte das ICTY – International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia:

“Das Erfordernis des mens rea – Schuldbewusstseins – bei Verfolgung ist höher als bei gewöhnlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, jedoch niedriger als für Völkermord zu bewerten. In diesem Zusammenhang möchte die Strafkammer betonen, dass Verfolgung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Vergehen ist, das zur gleichen Gattung wie Völkermord gehört. Sowohl Verfolgung als auch Völkermord sind Verbrechen, die gegen Personen begangen werden, die einer bestimmten Gruppe angehören und aufgrund dieser Zugehörigkeit zur Zielscheibe werden.“

Die Veränderungen in der offiziellen Politik der chinesischen Kommunisten zur Geburtenkontrolle werden nachgezeichnet. Sie hat sich seit der Gründung der Volksrepublik China in vier großen Phasen verändert: 1) 1949-1953; 2) 1954-1977, 3) 1978-2001, 4) 2002 bis heute. In der ersten Phase förderte die Regierung die Geburt. Während dieser Zeit entsprach das neue Bevölkerungsthema der Bedeutung einer großen Bevölkerung für die Produktion.

In der zweiten Phase begann die Förderung der Familienplanung. Die Geburtenkontrolle wurde durch Zeitungsartikel, Geburtenkontrollkliniken und die Ausbildung von Kadern in Geburtenkontrolle aktiv gefördert. Späte Heirat und Bevölkerungsbegrenzung waren die Themen dieser Bemühungen. In der Zeit von 1978 bis 2001 wurde die Geburtenkontrollpolitik verschärft, die ein Kind pro Familie förderte. Die späte Heirat wurde weiterhin gefördert; das empfohlene Heiratsalter für Frauen lag bei 23 bis 27 Jahren und für Männer bei 25 bis 29 Jahren.

Ab 2002 wurde die Politik der Geburtenkontrolle schrittweise gelockert und das am meisten extreme staatliche Geburtenkontrollprojekt der Geschichte beendet. China setzte seine Ein-Kind-Politik gegenüber der Mehrheit seiner Bevölkerung strikt durch, war aber gegenüber ethnischen Minderheiten, darunter den Uiguren, liberaler. Xinjiang verzeichnet eine positive Gesamtbevölkerungswachstumsrate, wobei die uigurische Bevölkerung im Zeitraum 2010-2018 schneller wächst als die nicht-uigurische Bevölkerung in Xinjiang.

Obwohl es sich um eine ethische und akademische Verpflichtung handelt, hat Adrian Zenz in seinem Bericht das Geburtenkontrollsystem in ganz China nicht erwähnt. Die Kriterien “Vorsatz, dolus specialis” und “innerhalb einer Gruppe” für die ernsthafte Besorgnis eines Völkermords wären nicht schlüssig gewesen, wenn Adrian Zenz das erzwungene Geburtenkontrollregime Chinas als Ganzes in seinem Bericht erörtert hätte.

Adrian Zenz hat es versäumt, die wichtigste Auslegungsregel der Völkermordkonvention nach Artikel 31.1 des WVK zu beachten. Adrian Zenz hat es versäumt, einen Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Sinne von jus cogens zu verfassen.

Gerechtigkeit in Verbindung mit Treu und Glauben

Der Grundsatz der Gerechtigkeit ist mit dem Grundsatz von Treu und Glauben verknüpft, der im Konzept von pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten -selbst enthalten ist. Als Bestandteil des Grundsatzes pacta sunt servanda verpflichtet der Grundsatz von Treu und Glauben die Völkerrechtssubjekte, die tatsächlichen Umstände und Interessen der Staaten im Anwendungsbereich einer Regel nach Treu und Glauben zu ermitteln und die anwendbare(n) Regel(n) nach Treu und Glauben auszuwählen.

Darüber hinaus verlangt dieser Grundsatz, dass die Anwendung von Regeln wirklich mit ihrem Wortlaut und ihrem Geist sowie mit den Begriffen des Völkerrechts und der Moral und anderen Verpflichtungen der Subjekte vereinbar ist; er verlangt, dass die Grenzen der Regeln nach Treu und Glauben festgelegt werden, damit sie nicht in einer Weise angewendet werden, die den Rechten und legitimen Interessen anderer Subjekte schadet, und dass Rechtsmissbrauch verhindert wird.

Der Grundsatz der loyalen Erfüllung von Verpflichtungen schreibt eine Regel der Fairness vor, die die Art und Weise der Umsetzung internationaler Rechtsnormen regelt. So ist es beispielsweise unzulässig, Täuschung zu betreiben. Letzteres ist bekanntlich ein Grund, die Gültigkeit von Verträgen anzufechten, ebenso wie Betrug.

Die UN-Charta schafft als Verfassung der internationalen Rechtsgemeinschaft Verpflichtungen für die Mitgliedsstaaten. Es gibt keinen Raum für eine Kategorie des “allgemeinen Völkerrechts”, die unabhängig neben der UN-Charta existiert. Vielmehr ist die UN-Charta der tragende Rahmen des gesamten Völkerrechts und zugleich die oberste Ebene in einer Hierarchie von Völkerrechtsnormen.

Artikel 103 der Charta der Vereinten Nationen lautet wie folgt:

“Im Falle eines Konflikts zwischen den Verpflichtungen der Mitglieder der Vereinten Nationen aus dieser Charta und ihren Verpflichtungen aus anderen internationalen Übereinkünften haben ihre Verpflichtungen aus dieser Charta Vorrang.”

Diese Bestimmung, deren Hauptziel es ist, die Wirksamkeit des Handelns der Vereinten Nationen bei der Erhaltung des Friedens zu gewährleisten, indem den Verpflichtungen aus der Charta Vorrang vor anderen vertraglichen Verpflichtungen eingeräumt wird, ist mit einer Fülle von Unklarheiten behaftet, die von der Wurzel ihrer Bedeutung bis zu Auslegungsfragen reichen. Wenn eine Verhandlung über die Wahrheit mit einem UN-Übereinkommen verbunden ist, ist zu beachten, dass Artikel 103 der UN-Charta automatisch jede Verhandlung über die Wahrheit auf rechtlicher Grundlage ausschließt.

Die USA sind ihrer Sorgfaltspflicht nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (jus cogens) nicht nachgekommen, bevor sie den Völkermord in China erwähnt haben. Die Behauptung der USA, China habe einen Völkermord begangen, ist nach dem UN-Rechtssystem null und nichtig. Der Vorwurf des Völkermordes sollte niemals leichtfertig erhoben werden.

Ein unangemessener Gebrauch des Begriffs kann geopolitische und militärische Spannungen verschärfen und die historische Erinnerung an Völkermorde wie den Holocaust entwerten, wodurch die Fähigkeit zur Verhinderung künftiger Völkermorde beeinträchtigt wird. Die internationale Gemeinschaft als Ganzes hat die erga omnes -Verantwortung, die Norm Völkermord vor dem Missbrauch und der Herabwürdigung durch die Äußerungen von US-Beamten, einschließlich Präsident Biden, zu schützen.

Zum Autor: Mehmet Sukru Guzel ist ein türkischer Experte auf dem Gebiet des Rechts und der Menschenrechte. Er ist Doktor und Ehrenprofessor der Internationalen Akademie der Wissenschaften von Aserbaidschan. Er wurde dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln die des Autors wider und müssen sich nicht unbedingt mit der redaktionelle Linie von “Unser Mitteleuropa” decken.

For our international readers please find the below original version in English:

Does international law justify US-allegations against China?

As per international law, states’ activities must be based on the universally understood principle of due diligence to avoid harming other states. Therefore, according to Dr. Guzel, who is a three-time nominee for the Nobel Peace Prize, the international community has the due diligence obligation to analyse the allegations made by the US on genocide in China to protect the norm of “genocide” from misuse and degeneration.

By MEHMED SUKRU GUZEL | The genocide charge to China was made on the final day of Donald Trump’s administration by then-Secretary of State Michael Pompeo, who, “made no secret of his belief in lying as a tool of US foreign policy.” Both President Biden and his Secretary of State Anthony Blinken have endorsed former Secretary of State Mike Pompeo’s mentioning of a “genocide” against the Muslim Uyghur population in China’s Xinjiang province.

This year’s American State Department Country Reports on Human Rights Practice (HRP) follows Pompeo in accusing China of genocide in Xinjiang. But the HRP uses the term only twice, once in the preface and the other one in the executive summary of the China chapter, readers are left to guess about the evidence. Much of the report deals with issues like freedom of expression and free elections, which would constitute a gross violation of human rights; but it is not evidence of genocide.

The duty to prevent genocide is a jus cogens norm. A jus cogens norm is defined as a peremptory norm of general international law that is “accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

President Biden’s accusation of “genocide” against the Muslim Uyghur population in China’s Xinjiang province is in the sense of preventive measures. A general preventive measure comment for the international community as a whole originated from the erga omnes character of the rights and obligations of the Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention) as reaffirmed by the International Court of Justice (ICJ) in the Bosnian Genocide case.

Understanding Article I of the Genocide Convention

The obligation to prevent genocide is codified in Article I of the Genocide Convention. In the Bosnia Genocide case, the International Court of Justice (ICJ) mentioned that Article I of the Genocide Convention was not territorially limited and that it was an obligation of conduct and not one of the results. The ICJ premised the extraterritorial obligation to prevent a State’s capacity to influence.

Having identified such an independent and extraterritorial obligation to prevent, the ICJ underscored the relevance of due diligence in understanding its contents. The ICJ expressed its finding that the obligation to prevent arises, “at the instant that the State learns of, or should normally have learned of, the existence of a serious risk that genocide will be committed” implies a risk assessment that, at the very least, has close synergies with procedural due diligence obligations.

According to John Heieck, Article I of the Genocide Convention and customary international law, whose sole purpose, as a communal, rather than a unilateral or bilateral, interest, is to prevent the destruction, in whole or in part, in peacetime or in war, of national, ethnic, racial, and religious groups.

It is indeed difficult to imagine a treaty provision that protects more the overriding interests and fundamental values of the international community of States as a whole than the duty to prevent genocide. The duty to prevent genocide and its concomitant due diligence obligations under Article I of the Genocide Convention and customary international law amount to jus cogens.

The due diligence responsibility amounting to jus cogens must be fulfilled before making any code of conduct. It is the due diligence responsibility amounting to jus cogens that gives the international community an erga omnes responsibility to protect the term Genocide and the Genocide Convention from the misuse and degradation.

The question of whether the US has fulfilled its due diligence responsibilities amount to jus cogens before mentioning Genocide in China or not is an erga omnes responsibility of the international community as a whole. If the answer to this question is negative, the legality of the mentioning of the US of any genocide in China cannot be defined as a legal code of conduct but simply be defined as negationism of the truth for today in China.

Furthermore, if any negotiation of truth is to be linked with a UN Convention, it should be noted that Article 103 of the UN Charter automatically nullifies any negotiation of truth.

Negotiation of the truth: Muslim Uyghur genocide allegations in China

The US government’s accusation of genocide against China stems from a single source: a June 2020 paper by Adrian Zenz, published by Jamestown Foundation, “Sterilization, IUDs and Mandatory Birth Control: The CCP`s Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang.”

Articles by the Associated Press, CNN, and BBC also relied on Adrian Zenz’s article to claim that plunging Uyghur birth rates and the application of birth control measures in Uyghur counties of the Xinjiang region as proof of a policy of “demographic genocide.”

Just days after the publication of Zenz’s paper, former US Secretary of State Pompeo issued a statement denouncing China’s alleged policy of “forced sterilization, forced abortion, and coercive family planning” as genocide. US Secretary of State Pompeo personally credited the “Adrian Zenz’s revelations” as a fulfilled due diligence report amount to jus cogens. US Secretary of State Pompeo’s statement needs to be in conformity.

The ICJ in the Bosnian Genocide case specified that “a State’s obligation to prevent, and the corresponding duty to act, arise at the instant that the State learns of, or should normally have learned of, the existence of a serious risk that genocide will be committed.” Adrian Zenz’s used the wording of “serious concerns” in his report in the conclusion part as:

“These findings raise serious concerns as to whether Beijing’s policies in Xinjiang represent, in fundamental respects, what might be characterized as a demographic campaign of genocide per the text of Section D, Article II of the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.”

It was necessary to analyze Adrian Zenz’s commentary on Section D, Article II of the Genocide Convention through the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) to understand the relationship between his findings and the Genocide Convention.

Article 31.1 of the VCLT provides the principal rule of interpretation of a treaty: “A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.”

Interpreting the terms of a treaty

The terms can be interpreted in two forms: i) ordinary meaning or conventional one: founded in a language used in a linguistic community, and ii) special meaning or non-conventional: the parties may have felt the necessity to introduce a new term in the treaty, or they agree to give another interpretation to the words already existent. This last situation is complicated and uncommon because in that case, they would have to prove the desire of giving a different meaning to an ordinary one.

In accordance with Article 31.2 of the VCLT, in order to interpret a term in a treaty, the context is also of main relevance, “It is obvious that the treaty must be read as a whole, and that its meaning is not to be determined merely upon particular phrases which, detached from the context, may be interpreted in more than one sense”, so, in these regards, we also have to take in consideration its preamble, annexes and any agreement or instrument related to the treaty in connection with its conclusion.

Good Faith, object, and purposes have a direct relation to the implementation of treaty obligations. Article 31 gives pride of place in its opening sentence in para. 1 to good faith (bona fides) which is “one of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations”. The notion is also referred to in the third preambular paragraph and in Article 26 of the VCLT on pacta sunt servanda.

The crucial link is thus established between the interpretation of a treaty and its performance. When interpreting a treaty, good faith raises at the outset the presumption that the treaty terms were intended to mean something, rather than nothing. Furthermore, good faith requires the parties to a treaty to act honestly, fairly and reasonably, and to refrain from taking unfair advantage. Article 31 envisages good faith as being at the center of the application of General Rule.

The text of Section D, Article II of the Genocide Convention should be analysed through the VCLT. The text reads as “imposing measures intended to prevent births within the group”. There exist two criteria with the ordinary meaning for genocide, i) intend and ii) within the group. The preamble of Article II defines the group as “national, ethnical, racial or religious”. The ordinary meaning of Section D, Article II according to VCLT means “intend” must target national, ethnic, racial, or religious groups or groups only.

Variations in official policy

According to the ICJ, Article II requires a further mental element, as a special or specific intent or dolus specialis. The ICJ specified that it is not enough that the members of the group are targeted because they belong to that group that is because the perpetrator has a discriminatory intent. Something more is required. The acts listed in Article II must be done with intent to destroy the group as such in whole or in part. The words “as such” emphasize that intent to destroy the protected group. Indicative of the presence of a specific intent (dolus specialis) should inspire the acts.

ICTY – International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – asked in the Kupreškic et al. case

“the mens rea requirement for persecution is higher than for ordinary crimes against humanity, although lower than for genocide. In this context, the Trial Chamber wishes to stress that persecution as a crime against humanity is an offense belonging to the same genus as genocide. Both persecution and genocide are crimes perpetrated against persons that belong to a particular group and who are targeted because of such belonging.”

The variations in official policy toward birth control by the Chinese communists are traced. It has undergone 4 major stages of change since the foundation of the People’s Republic of China: 1)1949-1953; 2)1954-1977, 3)1978-2001, 4)2002 to the present. In the first stage, the government encouraged the birth. During that time, the new population theme was the importance of a large population to production.

The second stage began the promotion of family planning. Birth control was actively promoted through newspaper articles, birth control clinics, and the training of cadres in birth control guidance. Late marriage and population limitation were the themes of this effort. The period during 1978-2001 saw the tightening of the policy of birth control, which encouraged one child for a family. The late marriage continued to be promoted; the recommended ages for marriage for women were 23-27 and 25-29 for men.

From 2002, the policy of birth control underwent gradual liberation, ending the most extreme state birth control project in history. China strictly enforced its one-child policy on the majority of its population but was more liberal toward ethnic minorities, including the Uighur. Xinjiang records a positive overall population growth rate, with the Uighur population growing faster than the non-Uighur population in Xinjiang during 2010-2018.

Despite the fact that it is an ethical and academic obligation, Adrian Zenz failed to mention the birth control regime in the whole of China in his report. The criteria of “intent, dolus special” and “within-group” for serious concerns about genocide would have been inconclusive if Adrian Zen’s discussed the forced birth control regime of China as a whole in his report.

Adrian Zenz failed the principal rule of interpretation of the Genocide Convention subject to Article 31.1 of the VCLT. Adrian Zenz failed to write a fulfilled due diligence report amount to jus cogens.

Justice linked to good faith

The principle of justice is linked to the principle of good faith, which is included in the very concept of pacta sunt servanda. As an element of the principle pacta sunt servanda, the principle of good faith binds subjects of international law to identify in good faith the actual circumstances and interests of States within the scope of a rule; to select the applicable rule or rules in good faith.

Furthermore, it demands to ensure that the application of rules is truly compatible with their letter and spirit, as well as with concepts of international law and morality and other obligations of the subjects; to define in good faith the limits on rules so as not to apply them in such a way as to cause damage to the rights and legitimate interests of other subjects, and to prevent abuse of rights.

The principle of good faith fulfilment of obligations prescribes a rule of fairness, which governs the ways and means of implementing international legal norms. For example, it is inadmissible to use deception. The latter is known to be a ground for challenging the validity of treaties, as is fraud.

The UN Charter creates obligations to the member states as the constitution of the international legal community. There is no room for a category of “general international law” existing independently beside the UN Charter. Instead, the UN Charter is the supporting frame of all international law and, at the same time, the highest layer in a hierarchy of norms of international law.

Article 103 of the Charter of the UN reads as follows:

“In the event of a conflict between the obligations of the Members of the UN under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.”

This provision whose main aim is to secure the efficacy of UN action in the maintenance of peace by according priority to the obligations incurred under the Charter over other treaty commitments – is replete with a plethora of uncertainties, ranging from the root of its meaning to points on interpretation. Any negotiation of truth when is linked with a UN Convention, it should be noted that Article 103 of the UN Charter automatically nullifies any negotiation of truth on a legal basis.

The US has not fulfilled under the principle of good faith its due diligence responsibilities amount to jus cogens before mentioning Genocide in China. The allegation of the US on Genocide to China is null and void in the UN legal system. The charge of genocide should never be made lightly.

Inappropriate use of the term may escalate geopolitical and military tensions and devalue the historical memory of genocides such as the Holocaust, thereby hindering the ability to prevent future genocides. The international community as a whole has the erga omnes responsibility to protect the norm Genocide from the misuse and degradation from the statements of the US officials, including President Biden.

Mehmet Sukru Guzel is a Turkish expert in the fields of law and human rights. He is a Ph.D. and Honorary Professor of the Azerbaijan International Academy of Sciences. He was nominated three times for the Nobel Peace Prize. The views expressed in the article are the writer’s own and do not necessarily reflect the editorial policy of “Unser Mitteleuropa”.

Interessant ist, dass der Begriff “Völkermord” immer nur dann erlaubt ist, wenn es um Moslems geht. Nicht aber, wenn China viele tausende Tibeter ermordete. — Aber unabhängig davon sind Begriffe und Mentalität in China völlig unterschiedlich von jenen der “westlichen” Welt. Während der Kulturrevolution, und davor bei der kommunistischen Machtübernahme wurde eine nicht definierbare Zahl von Menschen umgebracht. Man nimmt an, weit über 100 Millionen. In der chinesischen Vorstellungswelt haben auch 100 Millionen keine Wertigkeit. Deshalb ist es fraglich, ob die Völkermordsbestimmungen auf China so 1:1 anwendbar sind.