Von Álvaro Peñas

Vor einem Jahr schrieb ich einen Artikel über Weißrussland und die Massenproteste gegen die Wiederwahl seines Präsidenten Alexander Lukaschenko, der seit 1994 an der Macht ist. Die Proteste wurden mit großer Härte unterdrückt, und im Laufe weniger Tage wurden Tausende und Abertausende verhaftet, wie mir der Reporter Witold Dobrowolski berichtete, der zusammen mit einem anderen polnischen Journalisten verhaftet und gefoltert wurde, bis sein Land ihn befreien konnte. Die Wahrheit ist jedoch, dass das Regime trotz der täglichen Demonstrationen und des Drucks von außen durch Verurteilungen und Sanktionen Widerstand leistete. Es gab keine Risse in der Regierung oder im Militär, und Lukaschenkos wichtigster Unterstützer, Russland, bot ihm volle Unterstützung an.

Seitdem sind weitere, dem Kalten Krieg ähnliche Situationen entstanden. So wurden im Mai der oppositionelle Journalist Roman Protassewitsch und seine Freundin von KGB-Agenten festgenommen, nachdem das Flugzeug, mit dem er von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius reiste, wohin er 2019 ins Exil gegangen war, in Minsk notlanden musste. Einige Tage später gestand Protassewitsch im weißrussischen Staatsfernsehen seine Verbrechen und bat Präsident Lukaschenko um Begnadigung. Am 3. August verließ der Oppositionsführer Vitaliy Shyshov sein Haus in Kiew, um joggen zu gehen, und wurde Stunden später erhängt in einem Park aufgefunden. Shyshov hatte sein Land im vergangenen Jahr verlassen und sich in der ukrainischen Hauptstadt niedergelassen, wo er sich mit anderen Exilanten politisch engagierte. Am selben Tag erhielt die weißrussische Leichtathletin Kristina Timanovskaya, die an den Olympischen Spielen in Tokio teilnahm und beschlossen hatte, nicht in ihr Land zurückzukehren, ein humanitäres Visum und den Schutz der polnischen Botschaft, eine Entscheidung, die von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki persönlich getroffen wurde. In diesem Jahr hat Polen bisher 8.844 humanitäre Visa an weißrussische Bürger ausgestellt. Wenn man diese Nachricht liest, zweifelt man am Untergang der Sowjetunion.

Lettland, Litauen und Polen waren innerhalb der Europäischen Union die schärfsten Gegner der weißrussischen Regierung und die ersten, die Sanktionen forderten. Und nun, da Lukaschenko diese Krise – eine weitere – überwunden hat, ist es an der Zeit, zurückzuschlagen, und dafür gibt es nichts Besseres als die Waffe der Migration. Ende Juni behauptete die litauische Innenministerin Agnė Bilotaitė, ihr Land verfüge über Beweise dafür, dass weißrussische Grenzschutzbeamte an einer illegalen Migrationsaktion von Weißrussland nach Litauen beteiligt gewesen seien und davon profitiert hätten. “Dies ist eine organisierte und gut geplante Operation. Damit sind enorme Geldsummen verbunden”. Bilotaitė wies darauf hin, dass Migranten bis zu 15.000 Euro für den Grenzübertritt zwischen Weißrussland und Litauen zahlen. Die Migranten kommen mit Direktflügen aus Istanbul und Bagdad in Minsk an. Sie werden dann in Autos zur Grenze gebracht und versuchen dort, die Grenze zu überqueren, bis sie von litauischen Grenzbeamten angehalten werden und um Asyl bitten. Diejenigen von uns, die die weißrussische Grenze kennen, wissen, dass es sich um eine echte Grenze handelt, die nichts mit den “Grenzen” des Schengen-Raums zu tun hat, und dass dies nur unter Mitwirkung der Regierung Lukaschenko geschehen kann.

Zu diesem Zeitpunkt, am 30. Juni, waren 636 Migranten beim Versuch, die Grenze zu überqueren, in Gewahrsam genommen worden, eine Zahl, die mehr als siebenmal höher ist als im Jahr 2020 und zwölfmal höher als im Jahr 2019. Allein in der ersten Juliwoche wurden jedoch 779 Personen aufgegriffen, die meisten davon aus dem Irak, aber auch aus Afghanistan, Iran und Syrien. Einen Monat später sprechen wir von 4.000 Migranten. Die litauische Regierung reagierte zunächst mit der Bearbeitung von Asylanträgen, die natürlich abgelehnt wurden, doch angesichts der anhaltenden Ankunft von Migranten und der Entscheidung Weißrusslands, ihre Ankunft in Litauen als Reaktion auf die EU-Sanktionen nicht zu verhindern, haben die Behörden begonnen, Migranten an der Grenze zurückzuweisen. In einem “hybriden Krieg” kündigte die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė den Bau einer “physischen Barriere zwischen Litauen und Weißrussland an, die ein Signal und eine Abschreckung für die Organisatoren illegaler Migrationsströme sein wird”. Der Zaun, dessen Bau am Mittwoch vom litauischen Parlament genehmigt wurde, wird 550 Kilometer lang sein und rund 150 Millionen Euro kosten. Die ukrainische Regierung hat beschlossen, den Bau des Zauns durch die Lieferung von 38 Tonnen Stacheldraht als “humanitäre Hilfe” zu unterstützen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, besuchte die litauische Hauptstadt und sicherte die Unterstützung der EU zu. Diese Unterstützung erfolgte in Form von 36,7 Millionen Euro “zur Erhöhung der Aufnahmekapazität für eine große Zahl von Migranten”, d. h. Geld für medizinische Versorgung, Impfungen, Kleidung und Lebensmittel in den Ausländerzentren, in denen es bereits letzte Woche zu einem Aufstand irakischer Migranten kam. Andererseits hat die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenschutz, Frontex, einige Experten und modernste Ausrüstung geschickt. Es sei daran erinnert, dass Frontex Ungarn im Januar verlassen hat, nachdem eine Nichtregierungsorganisation, das Helsinki-Komitee, – natürlich die Open Society von George Soros -, die Regierung von Viktor Orbán angeprangert hatte, weil sie illegale Migranten nach Serbien zurückgeschickt hatte. Wir werden also sehen, wie lange diese Unterstützung anhält. Auf die Bitte der litauischen Regierung um finanzielle Unterstützung für den Bau des Grenzzauns hat die Europäische Kommission geantwortet, dass sie “keine Zäune finanziert, sondern integrierte Grenzkontrolllösungen unterstützt”.

Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Vytautas Sinica ist dieser “hybride Krieg” Lukaschenkos Rache an Litauen für dessen Unterstützung der demokratischen Opposition und ein Mittel, “Litauen zu einer Änderung seiner Außenpolitik zu zwingen”. Sinica kritisiert das anfängliche Vorgehen seiner Regierung, die Asylanträge von Migranten zuließ, obwohl “sie aus einem sicheren Land (Weißrussland) kamen und es keine Rechtsgrundlage für Asyl in Litauen gab. All dies hat dazu geführt, dass sich 4.000 illegale Migranten in Litauen aufhalten, weil die Regierung beschlossen hat, die Rückführungspolitik nicht früher einzuleiten. Aus westeuropäischer Erfahrung wissen wir, dass sich die meisten illegalen Einwanderer der Abschiebung entziehen, und Litauen ist da keine Ausnahme.

Litauen ist jedoch nicht die einzige EU-Grenze, die von dieser Krise betroffen ist. Polen, das in diesem Jahr bereits 900 illegale Migranten an der Grenze zu Weißrussland festgenommen hat, 350 allein am vergangenen Wochenende und damit achtmal mehr als im Jahr 2020, hat beschlossen, Truppen zur Verstärkung der Grenze zu entsenden. In Lettland hat das Parlament (Saeima) am Mittwoch nach einer harten Debatte, in der sich die “liberalen” Parteien mehr um die Menschenrechte von Migranten als um die Sicherheit der Grenzen kümmerten, den Ausnahmezustand an der Grenze verhängt. Gegenüber denjenigen, die sich weigerten, die Grenze zu schließen, wies der Abgeordnete Edvins Snore darauf hin, dass “man nicht so naiv sein darf, wie es 2015 in Deutschland geschehen ist. Es ist notwendig, ein klares Signal zu geben, dass dies in Lettland nicht geschehen wird. Der nationalistische Politiker erinnerte auch daran, dass Lettland eines der wenigen EU-Länder ist, in denen der illegale Grenzübertritt eine Straftat darstellt.

Der Einsatz der Migrationswaffe ist nicht neu, wir kennen ihn aus erster Hand in Spanien, wo die “befreundete” Regierung Marokkos jedes Mal, wenn unsere Regierung eine Entscheidung trifft, die sie stört, oder um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, menschliche Wellen gegen Ceuta und Melilla provoziert. Das Gleiche ist mit der Türkei geschehen, die die Migrationswellen nur im Tausch gegen Millionen Euro von der EU gestoppt hat. Weißrussland folgt lediglich diesen Beispielen. Lukaschenko ist sich bewusst, dass die illegale Migration ein Torpedo für die EU ist, und er nutzt sie, um seine politischen Ziele zu erreichen. Solange sich die EU-Politik zwischen der fortschrittlichen Demagogie der “offenen Grenzen” und der Schikanierung von Ländern, die beschlossen haben, ihre Grenzen zu verteidigen, wie im Fall der Visegrád-Gruppe, bewegt, d. h. solange sie der globalistischen Ideologie der offenen Gesellschaft verfallen ist, wird Europa ständig Erpressungen ausgesetzt sein.

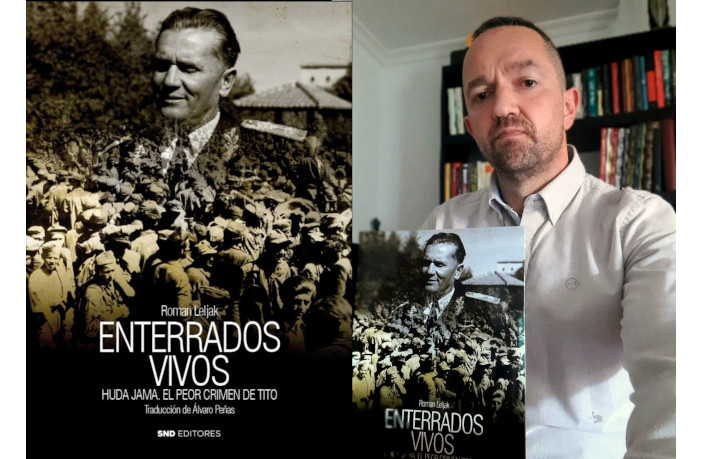

Álvaro Peñas

Als leidenschaftlicher Geschichtsinteressierter und unermüdlicher Reisender kennt er die Länder des Ostens, die er häufig bereist, und deren politische Situation dank seiner Freundschaften mit Journalisten und Politikern der patriotischen Parteien in vielen dieser Länder er sehr gut kennt.

![]() Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Um Himmels Willen

Wie ein weißrussisches Dorf auf wundersame Weise den Zweiten Weltkrieg überlebte

MDZ 26-09-2005

Tino Künzel

Bild: Tino Künzel

Weißrussland hat im Zweiten Weltkrieg fast ein Drittel seiner Bevölkerung verloren. Am 28. September 1942 war auch das Dorf Roschkowka im Brester Gebiet zur Vernichtung bestimmt. Wegen Unterstützung der Partisanen sollte es von den Deutschen liquidiert werden. Was dann geschah, ist eine unglaubliche Geschichte. Oder umgekehrt: eine Geschichte, die sich aus dem Glauben speist. Sie handelt von der Gottesmutter, einem deutschen Offizier, der das Todesurteil nicht vollstrecken ließ, und einer etwas anderen Ikone. Jedes Jahr am 28. September feiert Roschkowka das Wunder seines Überlebens.

Als alles verloren schien, machten sich die Einwohner von Roschkowka auf den Weg zu ihrem eigenen Begräbnis. Gebete wurden gemurmelt. Jemand trug eine Ikone der Heiligen Mutter Gottes in der Hand. Die Grube am Dorfrand hatten die Männer selbst ausheben müssen. Seitdem wusste jeder, was den Ort nördlich von Brest erwartete. Man schrieb den 28. September 1942.

Die Deutschen waren am Morgen von ihrem Stützpunkt im heutigen Nationalpark Beloweschskaja Puschtscha, dort, wo Weißrussland an Polen grenzt, gekommen. Keine übliche Patrouille, wie allein die Kolonne von 20 Autos und schwerer Technik verriet. Länger als ein Jahr, seit den ersten Kriegstagen, dauerte die deutsche Besatzung nun schon. Und vor allem anfangs hatte man sogar eine gemeinsame Sprache gefunden, unter anderem damit begonnen, die zu Sowjetzeiten zerstörte Kirche wieder aufzubauen. Doch dann geriet Roschkowka für Unterstützung der Partisanen auf die schwarze Liste jener Gemeinden, die zur Vergeltung und Abschreckung dem Erdboden gleichgemacht wurden. Solchen Exempeln sollen in den Kriegsjahren 628 weißrussische Dörfer mit 4 667 Einwohnern zum Opfer gefallen sein.

Die Ereignisse jenes 28. September sind über Generationen weitererzählt worden. Demnach haben die Deutschen zunächst eine Dreiteilung vorgenommen: Kinder in die Nachbardörfer, Jugendliche unter 25 Jahren zum Arbeitsdienst nach Deutschland, der Rest — zur Erschießung. Die Befehle waren verlesen, die Erwachsenen zum vorbereiteten Massengrab geführt, als ein deutscher Offizier in einer kleinen Militärmaschine landete. Er sollte die Hinrichtung überwachen. Doch „Herr Major“, wie er in der Überlieferung heißt, schaute sich nur um und gab Anweisung, zwei Stunden auf ihn zu warten. Wenn er bis dahin nicht zurückkehre, sei das Todesurteil zu vollstrecken. Dann hob das Flugzeug ab.

Die Frist war noch nicht abgelaufen, als der Offizier wieder eintraf, vor die Dörfler hintrat und sie — nach Hause schickte. Die Kinder würden ihnen zurückgegeben, die Kirche sollten sie fertig bauen. In den Hütten fehlte nichts. Die ordentlichen Deutschen hatten Soldaten abgestellt, um während der Exekution Plünderungen zu verhindern. Obwohl der Ort nach den ursprünglichen Plänen anschließend in Brand gesteckt werden sollte.

Was in dem Offizier vor sich gegangen war, klärte sich bald auf. Er schilderte es allen, die es hören wollten. Beim Anflug durch die Wolken sei ihm die heilige Jungfrau Maria erschienen. Im einen Arm habe sie das Jesuskind gehalten, mit dem anderen auf das Dorf gezeigt. Könne man das missverstehen? Also flog er zurück, um seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, das Dorf zu verschonen. Und hatte Erfolg dabei. Ein verwundeter deutscher Soldat wurde von ihm beauftragt, im Krankenhaus eine Ikone der Gottesmutter anzufertigen, als Geschenk für die Dorfkirche. Und dort steht sie noch heute, ein Holzrelief, nicht ganz im Stile der orthodoxen Religion, aber für die Menschen in Roschkowka durch die Umstände von großer Bedeutung. Im unteren Teil steht die Zahl: 28. 9. 1942. Und jedes Jahr am 28. September gedenken die Einwohner der Ereignisse mit einem Gottesdienst und einer Prozession zu der Stelle, wo die Grube war. Dort befindet sich ein umzäuntes Kreuz.

Roschkowka (auf Weißrussisch Raschkouka) ist ein sehr überschaubares Dorf. Manche würden sagen: ein Kaff. An der einzigen Straße reihen sich 40 Holzhäuser aneinander, etliche sind nicht mehr bewohnt. Die Jugend — und das meint alle unter 50 — ist bis auf wenige Ausnahmen weggezogen. „Hier gab es früher eine Schule, eine Bibliothek, einen Klub, eine Arztstation. Geblieben ist uns nur ein Lebensmittelladen mit Poststelle“, erzählt Einwohnerin Nina Kutschinskaja, 66. Als die Kolchose noch existierte, hatte man 160 Kühe. Heute sind es 17. Ein Auto besitzt so gut wie niemand. In die Kreisstadt fährt am Wochenende ein Bus und außerdem an zwei weiteren Tagen.

Die höchste Autorität im Ort ist Pfarrer Nikolaj und seine Kirche das gesellschaftliche Zentrum. Der Geistliche ist noch keine 40 und ein hemdsärmeliger Typ, der anpackt, wo es Not tut. Die Kirchkuppel hat er selbst repariert, ist dabei vom Dach gestürzt, keiner wusste, ob er sich davon wieder erholt. Der Gotteshirte hat auch die frohe Botschaft von 1942 zu verbreiten versucht, aber was war der Dank? Die Zeitungen in Minsk hätten das Wunder auf eine profane Geschichtsstory reduziert: „Das und das ist passiert. Punkt. Aber warum? Was ist der Sinn? Das interessiert diese Boulevardjournalisten nicht. Die benutzen die Gottesmutter nur, um Auflage zu machen.“ Auch diesen Artikel hier will Otez Nikolaj lieber gar nicht erst lesen: „Was du da schreibst, wird keinem etwas nützen. Denn du hast keine Ahnung vom Kern der Sache.“

Es muss eine missionarische Ader sein (oder einfach Langeweile), die den Pfarrer dazu treibt, trotzdem weiterzureden, zu polemisieren, zu predigen. Er ist kein Mann des Zweifels, sondern der Gewissheit. Sein Vater war Geistlicher und sein Bruder auch. Er, der mal einen BMW hatte und heute sein Geld für Ikonen ausgibt, hat sich absichtlich in die Provinz versetzen lassen: „Ich wollte eine Aufgabe, mit der außer mir keiner fertig wird.“ Ständig sagt er Sätze, die wie Sinnsprüche vom Abrisskalender klingen und es vielleicht auch sind. Zum Beispiel: „Wer nicht mit wenig zufrieden sein kann, wird auch mit viel nie zufrieden sein.“ Und dann, der „Kern der Sache“, die spirituelle Essenz dessen, was sich 1942 ereignet hat: „Die Mutter Gottes hat unsere Gebete erhört. Wir glauben an Wunder, und deshalb geschehen sie hier häufiger als anderswo. Das heißt, dass unser Glaube keine Fiktion ist.“ Selbst der deutsche Soldat, vom dem die Ikone stammt, sei prompt von seiner Verwundung genesen.

Der moderne Mensch tut sich mit „Erscheinungen“ schwer. Er will Beweise und seinem Verstand trauen. Für ihn ist nicht entscheidend, was der deutsche Offizier im Scheinwerfer des Flugzeugs wirklich gesehen hat, sondern dass mitten im Krieg unter der ideologischen Oberfläche plötzlich eine tiefere Sozialisation zutage getreten ist, eine verbindende, grenzübergreifende. Wie sich der „Herr Major“ in anderen Fällen von Leben und Tod verhalten hat, ohne „Anleitung“ von oben, ist nicht bekannt. In Roschkowka, wo einige ohne seine Tat nicht geboren worden oder elternlos aufgewachsen wären, andere, die schon auf dem Friedhof liegen, durch ihn alt werden durften, würden ihm oder seinen Angehörigen heute viele gern Danke sagen. Otez Nikolaj hat über die Fernsehsendung „Warte auf mich“ nach Spuren suchen lassen — bisher nichts. Dorfbewohner Nikolaj Klapoth, 66, lässt sich nicht entmutigen: „Wenn man den mal treffen könnte, wenn er zu uns zu Besuch kommen würde, das wär’s.“

Von den damaligen Augenzeugen lebt in Roschkowka niemand mehr. Aber es gibt vier Frauen, die zu denen gehörten, die als Zwangsarbeiterinnen nach Deutschland mussten. Sie erlebten die Szenen an der Grube nicht mit und wurden, fast wahnsinnig vor Angst um ihre Familien, zuerst in ein Nachbardorf gebracht. Eine von ihnen ist Anna Saitschik. Seinerzeit 17, wusste sie gar nicht, wie ihr geschah, als ihre Mutter auftauchte, mit Essen und Kleidung und der Nachricht: Alle sind am Leben! Für die heute 81-Jährige ein Zeichen: „Da hat man gesehen, dass es Gott gibt und was er auf Erden bewirken kann.“ Sie streicht ihr Kopftuch glatt und sagt ein Gedicht auf, das den Heiland preist. Dann wird es Nacht in Roschkowka, und das Firmament ist sternenübersät, so als ob dieser scheinbar verlassene Flecken dem Himmel tatsächlich besonders nahe wäre. Aber was soll werden, wenn die Letzten hier auch noch wegsterben? Am nächsten Morgen bringt einer der Einwohner seine Tochter auf dem Pferdewagen zur Bushaltestelle im Nachbardorf, durch den Wald, der einmal ein Feld war. „Wenn es uns nicht mehr gibt“, sagt er völlig unsentimental, „kommt der Bulldozer und reißt alles ab. Das habe ich im Fernsehen gesehen.“ Aber aussichtslos, das weiß man in Roschkowka, ist nicht hoffnungslos.