Von Reinhard Olt *

„Um Völker auszulöschen, beginnt man damit, sie ihrer Erinnerung zu berauben. Man zerstört ihre Bücher, ihre Kultur, ihre Geschichte, ihre Symbole, ihre Fahne. Andere schreiben dann ihre Bücher, geben ihnen eine andere Kultur, erfinden für sie eine andere Geschichte und zwingen ihnen andere Symbole und eine andere Fahne auf. Danach beginnt das Volk zu vergessen, wer es gewesen ist, wenn nicht die geschichtliche Erinnerung von neuem geweckt wird.“

Als Gabriele Marzocco, der verstorbene wortmächtige Historiker und publizistische Streiter für die Wahrung ethnischer Identitäten zu dieser Feststellung gelangte, hatte er gewiss nicht allein seine neapolitanischen Mitbürger im Blick gehabt, für deren volkliche Eigenarten und Eigenständigkeit er sich in der von ihm gegründeten Zeitschrift „Nazione Napoletana“ vehement einsetzte. Selbstverständlich war ihm auch das Schicksal derer vertraut, die sich Italien insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg einverleibte und – ganz gleich, ob in Rom faschistische Schwarzhemden oder demokratische Weißhemden bestimmten – seiner rücksichtslosen Entnationalisierungspolitik mit dem Ziel der „ewigen Italianità“ unterzog.

Markantestes Beispiel dafür ist der südliche Landesteil Tirols, den es 1918 besetzte, wegen seines 1915 vollzogenen Seitenwechsels im schändlichen „Friedensvertrag“ von Saint- Germain-en-Laye 1919 als Kriegsbeute zugesprochen bekam und 1920 auch förmlich annektierte. Das faschistische Italien suchte dann ab Oktober 1922 alles auszumerzen, was zwischen Brenner und Salurn auch nur im Entferntesten an die in Jahrhunderten entstandene deutsch-österreichische kulturelle Prägung erinnerte. Denn wer dem eigenen fremdes Territorium einverleibt, muss der angestammten Bevölkerung die Identität rauben, soll die Annexion Bestand haben.

Der Entnationalisierung sind die zugefügten immateriellen Schäden auf Dauer besonders förderlich, wenn zuvorderst die Umbenennung von Namen, die an Orten, Plätzen, Siedlungen, Wegen, Bächen, Flüssen und Bergen haften, angeordnet und – bis hin zu Vor- und Familiennamen, selbst auf Grabstätten – unerbittlich durchgesetzt wird. Seit der Machtübernahme Mussolinis war Südtirol Exerzierfeld römischer „Umvolkungspolitiker”. Unter seinem Getreuen Ettore Tolomei, der dies an der Spitze einer Gruppe fanatischer geistiger Eroberer von Bozen aus ins Werk setzte, wurde bis zum zweiten Seitenwechsel Italiens 1943 das gesamte Namensgut des „Alto Adige“ („Hoch-Etsch“) italianisiert. Mit den willkürlich gebildeten identitätsverfälschenden Namen sollte der fremdgeprägte Kulturraum nicht etwa nur geistig Italien unterworfen werden, sondern nach außen hin wurde der sprachliche Vergewaltigungsakt als „Re-Italianisierung“ ausgegeben.

Dafür musste, neben dem prinzipiellen Verbot der deutschen Sprache in der Öffentlichkeit, in Ämtern, auf Behörden, in Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Publikationen, vor allem das Schulwesen herhalten, wo der faschistisch-brachiale Umerziehungsfuror am rigorosesten wütete. Die von einer Autorengruppe unter Ägide des vom Verein Südtiroler Geschichte zusammengestellte und in einem im effekt!-Verlag (Neumarkt/Etsch) unlängst als Buch erschienene Dokumentation, veranschaulicht dies, versehen mit aussagestarken authentischen Beispielen, die auch für Gegenwart und Zukunft Mahnung sind, auf prägnante Weise. Im Buchtitel „Die Deutschen brauchen keine Schulen“ steckt der Hauptteil einer bereits ein Jahr nach der Einverleibung Südtirols in den italienischen Staatsverband vom damaligen italienischen Vizepräfekten der Provinz Bozen, Giuseppe Bolis, getätigten symptomatischen Äußerung, die gleichsam als Richtlinie für das faschistische Erziehungswesens galt: „Die Deutschen brauchen keine Schulen, und wir brauchen auch keine Deutschen“.

Als sich alle kolonialistischen Zwangsmaßnahmen, die Bevölkerung des „Hochetsch“ („Alto Adige“, gemäß damals verordneter, alleingültiger Benennung) zu assimilieren, als fruchtlos erwiesen, zwangen die „Achsenpartner“ Mussolini und Hitler die Südtiroler in einem perfiden Abkommen, entweder für das Reich zu optieren und über den Brenner zu gehen oder bei Verbleib in ihrer Heimat schutzlos der gänzlichen Italianità anheim zu fallen. Obschon die meisten für Deutschland optierten, verhinderte der Zweite Weltkrieg die kollektive Umsiedlung. 1946 lehnten die Alliierten die Forderung nach einer Volksabstimmung in Südtirol ab. Woraufhin sich in Paris die Außenminister Österreichs und Italiens auf eine Übereinkunft verständigten, von welcher Bozen, Innsbruck und Wien die verbriefte Gewähr für die autonome Selbstverwaltung des Gebiets sowie den Erhalt der Tirolität seiner Bevölkerung gesichert wissen glaubten.

Doch Alcide DeGasperi bog die im Abkommen mit Karl Gruber vom 5. September 1946 gegebenen Zusagen so um, dass die versprochene Autonomie nicht speziell für die Provinz Bozen, sondern für die Region Trentino-Alto Adige galt, in die beide Provinzen verbunden wurden. Das schiere Übergewicht des italienischen Bevölkerungselements bewirkte zwangsläufig die Majorisierung des deutsch-österreichischen sowie des ladinischen Tiroler Volksteils und führte die für Bozen eigenständig auszuüben versprochene politisch- administrative und kulturelle Selbstverwaltung ad absurdum.

Das Niederhalten der Südtiroler – dokumentiert anhand bislang unveröffentlichter Zeugenberichte

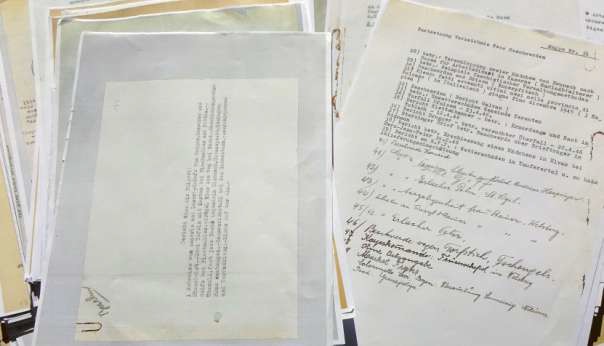

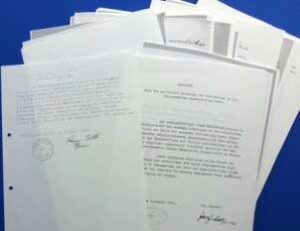

Schon als sich die Niederlage NS-Deutschlands in Umrissen abgezeichnet hatte, setzten im Gebiet der „Operationszone Alpenvorland“, zu der das südliche Tirol nach Absetzung Mussolinis und Seitenwechsels Italiens 1943 gehörte, italienische Partisanen aus dem „befreiten Italien“ alles daran, Fakten zu schaffen, welche von vornherein für die Zeit nach Kriegsende den Verbleib Südtirols im Stiefelstaat gewährleisten sollten. Es ist das bleibende Verdienst des Historikers Helmut Golowitsch, anhand einer Fülle archivierten Materials in seinem soeben erschienenen Buch „Repression. Wie Südtirol 1945/46 wieder unter das Joch gezwungen wurde“ (Neumarkt/Etsch, Effekt! Verlag 2020, ISBN-9788897053682) eindrücklich und mustergültig dokumentiert zu haben, wie diese Insurgenten operierten, um die Südtirol-Frage auf ihre Art und Weise ein für alle Mal zugunsten des abermaligen Kriegsgewinnlers Italien zu beantworten.

Man fragt sich, warum diese zum einen im Bozner, zum andern im Innsbrucker Landesarchiv sowie nicht zuletzt im Österreichischen Staatsarchiv zu Wien frei zugänglichen Sammlungen authentischer Berichte aus dem während des faktischen „Interregnums“ von massiven Repressalien überzogenen südlichen Landesteil Tirols sich unbesehen in dunklen Archivmagazinen befanden, bis sie der Publizist ans Licht hob, minutiös aufbereitete und 75 Jahre nach Kriegsende der (zumindest interessierten) Öffentlichkeit jetzt präsentiert. Und kann sich eigentlich nur eine naheliegenden Antwort geben, nämlich dass die herkömmliche (und zumindest in Teilen ideologisch dogmatisierende universitäre) Zeitgeschichtsforschung zum Südtirol-Konflikt dieses authentischen Quellenmaterial ignorierte, weil dessen bestürzender Inhalt der in der Zunft dominanten zeitgeistigen politisch-korrekten „Opinio comunis“, insbesondere hinsichtlich ihrer quasi kanonisierten Betrachtungen über „bella Italia“, zuwiderläuft.

Wie stellt sich nun das Ergebnis der Kärrnerarbeit Golowitschs für uns Nachgeborene dar, und welche gewinnbringende Erkenntnis vermögen wir daraus zu ziehen? Gegen Kriegsende keimte in Südtirol die Hoffnung auf Wiederangliederung an Nord- und Osttirol und damit auf Rückkehr zu Österreich. Alle Kundgebungen, auf denen diesem Wunsch Ausdruck gegeben werden sollten, liefen den Interessen der westlichen Siegermächte zuwider, die, den niedergehenden „Eisernen Vorhang“ und den auf Stalins rigider Machtpolitik zur Absicherung des Moskowiter Vorhofs dräuenden Ost-West-Konflikt vor Augen, Italien, wo zudem die KPI zusehends an Anhängerschaft gewann, in ein Bündnis einbauen wollten, weshalb insbesondere Washington die römische Politik tatkräftig unterstützte. Mithin unterlagen in Südtirol alle Bemühungen, dem Wiedervereinigungsverlangen öffentlich Stimme und Gewicht zu verleihen, den vom amerikanischen Militär angeordneten Kundgebungsverboten. Überdies wurden alle Versuche, die zum Ziel hatten, weithin vernehmlich einzutreten für die Selbstbestimmung und für das Recht, sie zu ermöglichen, durch behördlich geduldete Terroraktionen gegen die Bevölkerung unterbunden.

Terror durch „Nachkriegspartisanen“ und uniformierte Plünderer

An massiven Übergriffen auf Proponenten von Selbstbestimmung und Rückgliederung sowie gegen die prinzipiell zu Nazis gestempelten deutsch- österreichischen und ladinischen Bevölkerungsteile Südtirols waren neben marodierenden und gleichsam in Banden umherziehenden Trägern italienischer Uniformen vor allem auch Angehörige des sich „antifaschistisch“ gebenden italienischen Befreiungsausschusses CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) beteiligt. In dessen „Resistenza“-Formation reihten sich vormalige Faschisten ein, die rasch die Montur, aber nicht die Stoßrichtung gewechselt hatten, nämlich die beschleunigte Fortführung der Unterwanderung mit dem Ziel der unauslöschlichen Verwandlung Südtirols in einen in jeder Hinsicht rein italienischen Landstrich.

|

|

Carabinieri und Alpini in Südtirol schritten nicht gegen den Terror ein – Uniformierte beteiligten sich zum Teil sogar daran. Fotos: Archiv Golowitsch

|

|

Italienische Bewaffnete zu Kriegsende – unter ihnen zahlreiche „Nachkriegspartisanen“

Im Mittelpunkt der Publikation Golowitschs stehen daher die gegen Personen(gruppen) und Sachen verübten Gewalttaten sowie die im südlichen Tirol zwischen (den Wirren und der eher unübersichtlichen Lage bis zum) Kriegsende 1945 und der Entscheidung der alliierten Außenminister vom 1. Mai 1946, die Forderung Österreichs nach Rückgliederung Südtirols abzuweisen, insgesamt obwaltende Repression. „Nachkriegspartisanen“ sowie Gewalttäter aus den Reihen des die amerikanischen Besatzungstruppen ablösenden italienischen Militärs, wie etwa der „Kampfgruppe Folgore“ und der „Kampfgruppe Friuli“, bedrohten die deutsche und ladinische Bevölkerung, plünderten, raubten, mordeten ungesühnt und hielten damit die aus persönlichem Erleben wie kollektiver Erfahrung seit 1918 eher verängstigte Südtiroler Bevölkerung nieder.

Mit sozusagen von oben begünstigtem, weil staatlich gebilligtem Terror konntedaher im „demokratischen Italien“ die nahezu bruchlose Fortführung derfaschistischen Politik einhergehen.

Die Refaschisierung des Landes

Frühere Faschisten wurden weithin in ihre vormals bekleideten Ämter und Funktionen wiedereingesetzt, sodass sich im öffentlichen Leben allmählich eine faktische Refaschisierung einstellte. Golowitschs Dokumentation fördert klar zutage, wie eben just ab 1945 die römische Zwischenkriegspolitik des Ethnozids im neuen, aber kaum anders gestrickten Gewande fortgesetzt wurde. Deren Bestimmung war es, durch staatlich geförderte Zuwanderung aus dem Süden Italiens die zuvor von Mussolini und seinen Getreuen bis an die „Grenze des Vaterlandes“, wie es das geschichtsfäl-schende faschistische „Siegesdenkmal“ in Bozen propagiert, ins Werk gesetzte Auslöschung der deutschen und ladinischen Teile des Tiroler Volkskörpers zu vollenden und das Land an Eisack und Etsch gänzlich der Italianità anzuverwandeln.

Um nur eines von vielen markanten Beispielen aus der Fülle der in der Dokumentation ausgebreiteten zeitgenössischen Zeugnisse zu nennen, sei hier jener aufschlussreiche Vermerk vom September 1945 erwähnt, worin es heißt, die am 8. Mai 1945 gegründete (und bis heute im Lande dominante) Südtiroler Volkspartei (SVP) habe wöchentlich mehrere Überfälle, Diebstähle, Raub, Plünderung und Mord bezeugende Tatberichte erhalten. Der „Volksbote“, das SVP-Parteiorgan, meldete am 21. März 1946, in einer einzigen Eingabe an die zuständigen Behörden seien 60 teils blutige, teils unblutige Überfälle aufgezählt gewesen.

Sich duckende politische Führung – der Klerus auf Seiten des Volkes

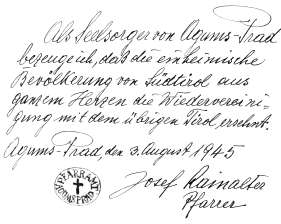

Zu denen, die derartige Geschehnisse ereignis- und ablaufgetreu wiedergaben sowie nicht selten selbst schriftlich festhielten, in Berichtsform abfassten und an sichere Gewährsleute übergaben, die sie nach Innsbruck brachten, gehörten in vielen Fällen katholische Geistliche.

|

|

Nahezu alle Ortspfarrer Südtirols sammelten und unterschrieben Petitionen, in denen die Wiedervereinigung Tirols und die Rückkehr zu Österreich gefordert wurde. Fotos: Archiv Golowitsch

Indes fördert Golowitschs Publikation auch von Ängstlichkeit, Unterwerfung und Arrangement hervorgerufene Leisetreterei zutage, die sich nicht anders denn alspolitisches Fehlverhalten charakterisieren lässt. So fürchteten Parteigründer underster SVP-Obmann Erich Amonn und sein Parteisekretär Josef Raffeiner eigener Aussage zufolge für den Fall, dass sie die ihnen aus Ortsgruppen ihrer Partei zugegangenen Tatberichte öffentlich gemacht hätten, Anklage und Verurteilung wegen des strafbewehrten Delikts „Schmähung der italienischen Nation und der bewaffneten Streitkräfte“ aus dem trotz Regimewechsels nach wie vor in Kraft befindlichenfaschistischen „Codice Penale“. Weshalb Sie die Berichte zwar verwahrten, aberverschwiegen. Selbst Vertreter der alliierten Siegermächte, die ja der Form nach dieeigentliche Gewalt im Lande hätten innehaben und ausüben müssen, wozu gehört hätte, die offenkundigen italienischen Umtriebe zu unterbinden, setzten sie nur mündlich davon in Kenntnis und konnten allenfalls ein Achselzucken erwarten.

Dasselbe gilt, wie Golowitsch darlegt, auch für Politiker der unter Viermächte-Statut der alliierten Besatzer stehenden und zwischen 27. April und 20. Dezember 1945 gebildeten Provisorischen Regierung zu Wien, der, unter Leitung des sozialistischen Staatskanzlers Karl Renner zu gleichen Teilen Vertreter von ÖVP, SPÖ und KPÖ angehörten. Und ganz besonders gilt es für die aus der ersten Nationalratswahl (25.11.1945) hervorgegangene und vom 20. 12. 1945 bis 8.11. 1949 amtierende Regierung unter ÖVP-Kanzler Leopold Figl mit sieben Ministern der ÖVP, fünf Ministern (ab 24.11.1947 deren sechs) der SPÖ und (bis 24.11.1947) einem von der KPÖ gestellten Minister.

Viele der Berichte über die Vorgänge in Südtirol gelangten im Original oder in Abschrift nach Nordtirol und von dort auch zur Kenntnis der in Wien Regierenden, zumal da der auf das Engste mit der Causa „Zukunft Südtirols“ vertraute Außenminister Karl Gruber (ÖVP) Tiroler (mit Wohnsitz in Innsbruck) war. In Wien machte man, auf die Wünsche vor allem der amerikanischen und britischen Besatzungsmächte Rücksicht nehmend, die ja mit den Kommandantura-Sowjets – als den misstrauischsten und sich stets als gegnerische Macht gebärdenden Besatzern – auskommen mussten,den Inhalt der Südtiroler Berichte nicht zugänglich, um öffentliche Sympathiebekundungen für die Südtiroler und eventuell damit verbundene Aufwallungen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Am 5. September 1946, wenige Monate nach Amtsantritt Figls, traf Gruber in Paris jene Vereinbarung mit DeGasperi, die für den von den Siegermächten bestimmten Verbleib Südtirols bei Italien und die damit eingeläutete Nachkriegsentwicklung maßgeblich sein sollte.

Fazit: Wer die dadurch und in den Folgejahren hervorgerufenen Enttäuschungen der Südtiroler ob ihrer neokolonialistischen Unterjochung durch Rom und ihre zunächst hilflose Wut bis hin zur auch gewaltbereiten und gewalttätigen Auflehnung idealistischer Aktivisten des Befreiungsausschusses Südtirol (BAS) vom Ende der 1950er bis hin in die 1970er Jahre sozusagen von der Wurzel her begreifen will, kommt an Golowitschs höchst ansehnlicher und zutiefst beeindruckender Dokumentation nicht vorbei.

*) Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Reinhard Olt war 27 Jahre politischer Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) und von 1994 bis 2012 deren Korrespondent in Wien für Österreich, Ungarn, Slowenien, zeitweise auch für die Slowakei. Daneben nahm er Lehraufträge an deutschen, österreichischen und ungarischen Hochschulen wahr. Seit 1990 ist er Träger des Tiroler Adler-Ordens, seit 2013 des Großen Adler-Ordens. 1993 erhielt er den Medienpreis des Bundes der Vertriebenen (BdV). 2003 zeichnete ihn der österreichische Bundeskanzler mit dem Leopold-Kunschak-Preis aus, und der österreichische Bundespräsident verlieh ihm den Professoren-Titel. 2004 wurde er mit dem Otto-von-Habsburg-Journalistenpreis für Minderheitenschutz und kulturelle Vielfalt geehrt und ihm das Goldene Ehrenzeichen der Steiermark verliehen. 2012 promovierte ihn die Eötvös-Loránt-Universität in Budapest zum Ehrendoktor (Dr. h.c.), verbunden mit der Ernennung zum Professor, und 2013 verlieh ihm der österreichische Bundespräsident das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.

Im Jahre 2017 erschien sein reich ausgestattetes Buch „Standhaft im Gegenwind. Der Südtiroler Schützenbund und sein Wirken für Tirol als Ganzes“ (effekt!-Verlag, Neumarkt/Etsch)

Eroberungen passen nicht in das demokratische Zeitalter. Man sollte eine Volksabstimmung in Südtirol machen und gut ist’s! Niemand sollte gegen seinen Willen gezwungen werden, in einem anderen Land zu leben. Wenn wie zu erwarten die Mehrheit für Österreich stimmt, dann sollte Südtirol zu Österreich kommen. Möglichst ohne Aufregung oder gar Haß.